Navegación y crisis: Los campamentos de náufragos

Los cuerpos de agua han sido los medios de comunicación por excelencia, y las embarcaciones, los principales vehículos que hicieron posible la circulación de personas, objetos e ideas. Los restos náufragos (i.e., los pecios) son materia de estudio de la arqueología marítima y náutica, especialidad que ha contribuido extensamente al conocimiento de la navegación, la tecnología naval, la vida a bordo y las actividades realizadas en diferentes entornos acuáticos. En las últimas décadas, surgió la necesidad de adoptar una perspectiva interdisciplinaria, multiescalar y comparativa, analizando las evidencias de barcos y sitios en tierra, e integrando otras fuentes de información.

Los sitios asociados a ocupaciones por parte de náufragos pueden clasificarse en la categoría de campamentos costeros que marinos de diferentes nacionalidades han utilizado con fines diversos (e.g., expediciones militares y explotación de recursos). No obstante, presentan ciertas particularidades. Al ser resultado de un accidente, por ende, no intencionales, solían ocurrir en sitios remotos. Esta situación suponía una modificación de las características y del devenir habitual de una embarcación y su tripulación. Los barcos, entendidos como un sistema técnico, funcional y social particular, adquirían un nuevo estatus, mientras que la comunidad asociada debía afrontar un entorno extraño y bajo circunstancias ambientales-humanas adversas. De allí el interés que estos asentamientos temporales tienen para estudiar aspectos del comportamiento humano que están menos representados en las fuentes documentales u otro tipo de sitios.

A nivel internacional, destacan los trabajos realizados desde la década de 1960 en el Pacífico occidental (e.g., Clark y de Biran Reference Clark and de Biran2010; Nash Reference Nash2005; véase Gibbs Reference Gibbs2003, y las referencias allí citadas). Los sitios están mayormente asociados a naufragios de barcos neerlandeses y británicos ocurridos entre los siglos diecisiete y diecinueve. Las ocupaciones cubren desde semanas hasta varios meses, incluso años, como es el caso del establecimiento de los amotinados del HMAV Bounty en la isla Pitcairn (Erskine Reference Erskine2004). A partir de los sitios trabajados en Australia, Gibbs desarrolló un marco de referencia para el estudio e interpretación de este tipo de contextos (Gibbs Reference Gibbs2003). El autor destacó su importancia para conocer las estrategias de subsistencia y analizar las relaciones humanas, interpersonales e intergrupales bajo situaciones de crisis. La materialidad asociada a los sitios de acampe y naufragio, que suelen localizarse en proximidad uno del otro, puede asimismo contribuir a evaluar las motivaciones, decisiones y acciones tomadas por las personas antes, durante y después de un accidente (véase Gibbs y Duncan Reference Gibbs, Duncan and Keith2016).

En América del Sur existe amplia documentación relativa a supervivientes de naufragios que encontraron refugio en la costa. En ocasiones estos fueron rescatados o lograron seguir adelante por cuenta propia, por ejemplo, a través de naves construidas con restos del naufragio. Esta fue la experiencia del Comandante Luis Piedra Buena y su tripulación en la isla de los Estados, que entre marzo y mayo de 1873 construyeron el cúter Luisito con los restos de la goleta Espora (Centro Naval Reference Naval1933:307-314). A nivel arqueológico, sin embargo, las evidencias halladas y analizadas son relativamente escasas. En Argentina destaca el caso de la fragata española Purísima Concepción (1765), en Tierra del Fuego. Los trabajos realizados en Caleta Falsa permitieron identificar una serie de objetos de metal y cerámica bajo el agua y en zona intermareal que podrían estar vinculados al referido barco. Asimismo, restos hallados en estratigrafía en una explanada natural y sector de bosque de la caleta fueron atribuidos al campamento de los náufragos, donde permanecieron tres meses y construyeron una nueva embarcación con la que regresaron al Río de la Plata (Elkin et al. Reference Elkin, Vázquez, Krivor, Glascock, Klesner and MacDonald2023). Otros casos de interés son los campamentos de náufragos de la corbeta británica Swift (1770) en Puerto Deseado (Acevedo y Grosso Reference Acevedo, Grosso, Belardi, Marina and Espinosa2000) y de la corbeta francesa Uranie (1820). Este último asentamiento fue localizado y estudiado en la Bahía de la Anunciación/Berkeley Sound, Islas Malvinas/Falkland Islands (Bigourdan Reference Bigourdan2013).

En este artículo realizamos una primera aproximación a las evidencias halladas en un sitio costero al norte del Faro Segunda Barranca, en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. Este sitio, bajo estudio desde el 2021, reviste especial interés para el conocimiento de la navegación, eventos de naufragio y supervivencia en contextos de relativo aislamiento, así como de las posibles interacciones con poblaciones indígenas. A continuación, exponemos brevemente el marco general de la investigación; seguidamente, presentamos el sitio y los resultados preliminares de la materialidad estudiada; finalmente, con base en la información recabada y el análisis de fuentes documentales, exponemos una propuesta para su identificación.

El proyecto Patagones

Esta investigación se enmarca dentro del proyecto “Investigación arqueológica y puesta en valor de las actividades marítimas en Norpatagonia, 1779-1879” (en adelante, proyecto Patagones), radicado en el Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El proyecto Patagones tiene como objetivo principal el estudio del patrimonio cultural marítimo ubicado en el litoral atlántico y entornos ribereños al sur de la provincia de Buenos Aires, entre los ríos Colorado y Negro. Incluye las localidades de Carmen de Patagones y Bahía San Blas, una región que presenta una extensa trayectoria en materia de navegación histórica.

Los trabajos arqueológicos, iniciados en 2018, buscaron sistematizar la información documental y la memoria oral sobre accidentes navales; prospectar los sectores intermareal y supramareal del continente, islas y bancos, así como submareal, mediante equipos de sensoramiento remoto; registrar, excavar y analizar restos estructurales de barcos de madera; localizar y estudiar asentamientos estables y temporales ubicados en la costa (e.g., casa del práctico del Río Negro); y examinar e inventariar colecciones públicas y privadas de carácter arqueológico y documental. Estas labores han aportado al conocimiento sobre la tecnología náutica, la navegación y las actividades fluvio-marítimas desarrolladas en la zona durante el período colonial tardío e independiente (Castelli y Ciarlo Reference Castelli and Ciarlo2022; Ciarlo et al. Reference Ciarlo, Argüeso, Castelli, Coll, Torres, Elkin and Delaere2023).

Se localizaron varios pecios de madera entre Punta Rasa y Bahía San Blas (Figura 1a). Con base en la metodología aplicada previamente en otros contextos de Patagonia (e.g., Grosso et al. Reference Grosso, Elkin, Murray and Castro2015), se estudiaron las características constructivas y materiales que permitieron evaluar el tipo, dimensiones y período en que operaron las naves. Las evidencias sugieren que eran embarcaciones mercantes destinadas a la navegación oceánica que operaron durante el siglo diecinueve. Teniendo en cuenta el auge que experimentó la navegación en la zona a raíz del corso desarrollado durante la Guerra del Brasil (Guerra da Cisplatina, en portugués; Haller y Vezub Reference Haller and Vezub2018:24),Footnote 1 uno de los objetivos del proyecto es analizar la posible relación entre los pecios y este conflicto internacional. La guerra enfrentó a las Provincias Unidas del Río de la Plata con el Imperio del Brasil entre 1825 y 1828 y tuvo consecuencias significativas, como el reconocimiento de la independencia de la República Oriental del Uruguay (antes Banda Oriental, anexada al Brasil bajo el nombre de Provincia Cisplatina). Relatos contemporáneos apuntan a una alta ocurrencia de accidentes navales, al intentar los corsarios conducir sus presas a la Bahía San Blas o al Río Negro (d'Orbigny Reference D'Orbigny1945 [1844]:656; Fitz Roy Reference Fitz Roy1839:297-298).

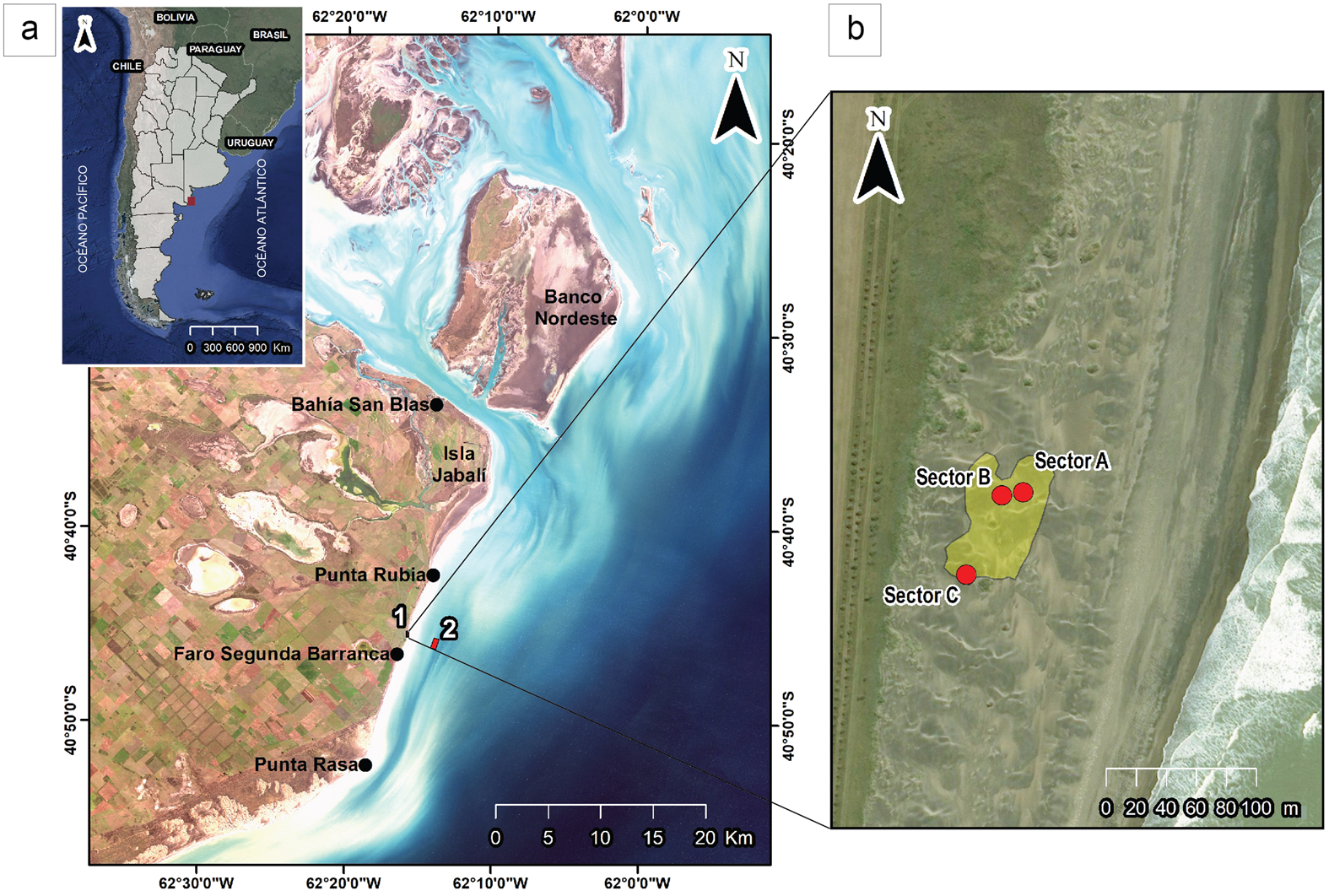

Figura 1. Mapa de ubicación: (a) área de estudio del proyecto Patagones, donde se indica (1) el área del sitio FSB-4 y (2) el polígono correspondiente a la zona potencial de hundimiento de los barcos del Brasil; (b) detalle de la barranca costera donde se referencian los límites del sitio FSB-4 (en amarillo) y los sectores con mayor concentración de materiales en superficie. Fotos de Luis Coll 2023. (Color en la versión electrónica)

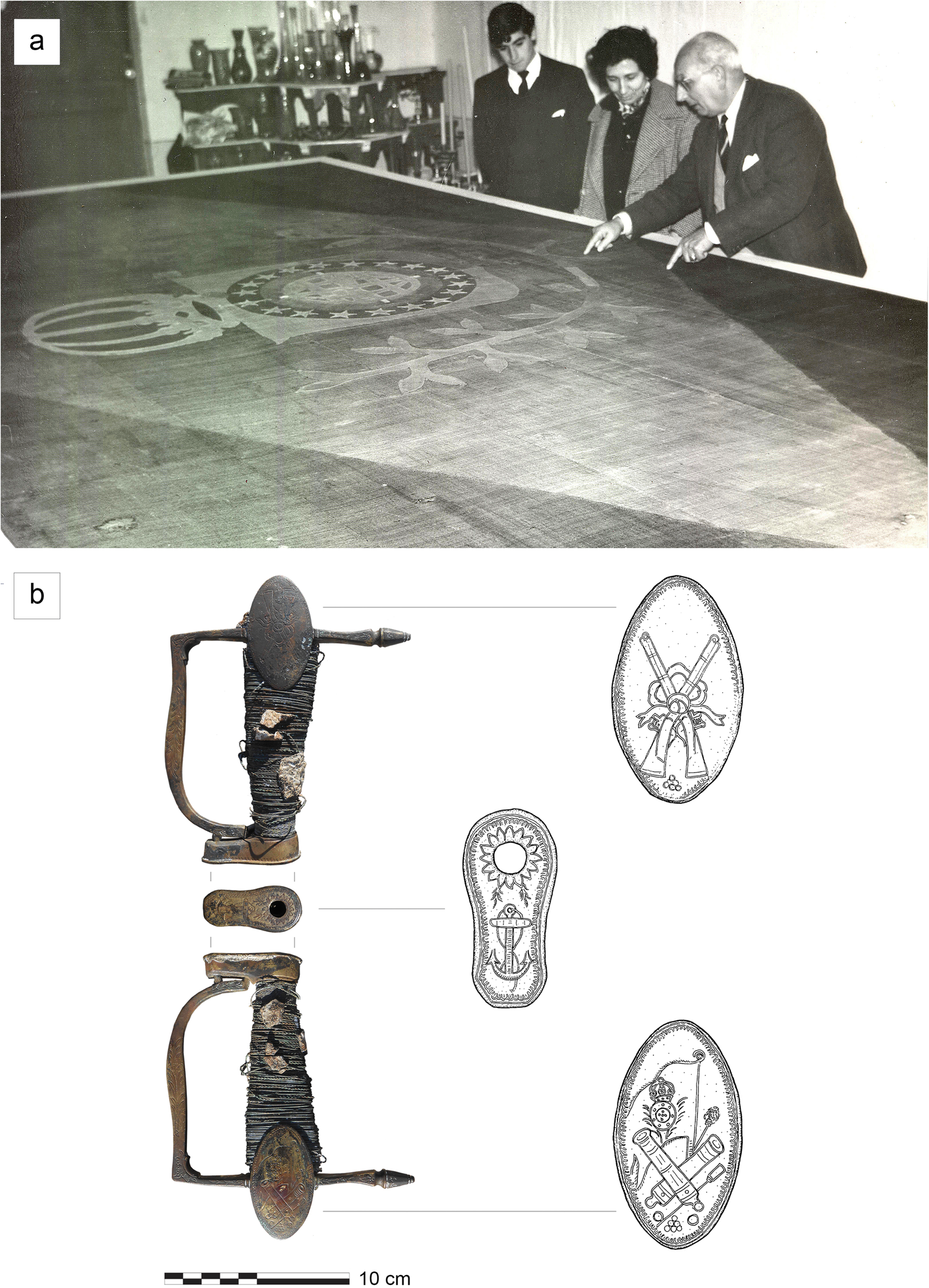

Dentro del proyecto Patagones, también se han estudiado los sucesos en tierra vinculados a la primera campaña naval del Brasil a Patagones (1827), desde una perspectiva arqueológica local y regional (Landa et al. Reference Landa, Saumell, Ciarlo, Coll, Montanari, Castelli, Raies, Medrano Enríquez and Montoya Mar2021; Rodríguez Saumell Reference Rodríguez Saumell2022). Sin embargo, los trabajos realizados con anterioridad no permitieron localizar evidencias in situ del conflicto. Hasta esta presentación, los únicos materiales vinculados a las acciones brasileñas en la zona eran los restos de la corbeta de guerra Itaparica (renombrada Ituzaingó tras ser capturada por las fuerzas republicanas), cuyos restos se encuentran en el lecho del Río Negro, frente a la ciudad de Viedma;Footnote 2 los dos pabellones que se conservan de las presas brasileñas del combate del 7 de marzo de 1827 (Biedma Reference Biedma1905:554), expuestos en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen; y objetos descontextualizados que fueron recuperados de forma fortuita por pobladores locales, entre los que destaca una empuñadura de sable de marina (Figura 2).Footnote 3

Figura 2. Evidencias materiales vinculadas con la Guerra del Brasil, localizadas en Patagones: (a) foto histórica (1965) de uno de los pabellones navales con el escudo de armas de Pedro I; (b) empuñadura de sable de marina e ilustración de los rasgos iconográficos del pomo (ancla con cepo de madera coronada por un sol) y los escudetes (en uno, dos cañones cruzados con balas de cañón y un atacador, junto al pabellón del Imperio de Brasil; y en el otro, dos fusiles cruzados con un arreglo de cintas). Los dibujos de estos están escalados al 200%. Foto (a) Museo Histórico Regional “Emma Nozzi”; (b) dibujos de Ana Castelli y foto por Nicolás Ciarlo. (Color en la versión electrónica)

El sitio presentado en este artículo brinda por primera vez la posibilidad de estudiar restos materiales en contextos vinculados con los eventos navales de la Guerra del Brasil en Patagones.

El sitio Faro Segunda Barranca 4

Delimitación espacial

El sitio Faro Segunda Barranca 4 (en adelante, FSB-4) fue localizado gracias a una informante local en abril de 2021 (Castelli y Ciarlo Reference Castelli and Ciarlo2022:14-15). Está ubicado en la costa, entre el Faro Segunda Barranca y Punta Rubia (véase Figura 1a). Las evidencias registradas se distribuyen sobre una barranca, con orientación norte–sur, dentro del contexto geomorfológico que se extiende entre el Arroyo del Guanaco y Punta Rasa. Este ámbito fue caracterizado como una barrera medanosa muy angosta (70-250 m) y dinámica, con dunas emplazadas sobre una barranca de 9 m snm (Cortizo e Isla Reference Cortizo and Isla2012:52-53). Aunque se encuentra a menos de 50 m de la línea de costa, dada la altura en que se emplaza, el sitio no está afectado por las mareas en ningún momento del año.

Una parte del sitio yace expuesta sobre la superficie arenosa de la barranca; otra parte probablemente permanece cubierta por las pequeñas dunas vegetadas que se distribuyen dentro de sus límites, e incluso bajo la línea de médanos más prominentes que lo flanquean por el oeste (Figura 3a). Al este, el sitio finaliza frente a una playa angosta de arena (Figura 3b). El área máxima de distribución de materiales arqueológicos y el entorno adyacente, en su mayoría libre de dunas, comprenden una superficie de aproximadamente 4.000 m2 (véase Figura 1b). Dentro de este contexto, se definieron tentativamente tres sectores (A, B y C) en función de las principales concentraciones de restos, posiblemente relacionados con espacios de actividad específicos.

Figura 3. Contexto general del sitio en 2023: (a) vista desde la línea de médanos (la camioneta marca el límite de la barranca); (b) sector de playa, en dirección al sur; el sitio se localiza sobre la barranca observable a la derecha. Fotos de Ana Castelli. (Color en la versión electrónica)

Las observaciones realizadas en los otoños de 2021 y 2023, muestran cierta estabilidad a nivel sedimentario y un aumento de la vegetación. Pese a la actividad rural en los campos aledaños, el entorno de la barranca no presenta indicios de impacto antrópico. El sitio tampoco parece haber sufrido expolio en los últimos años y, a excepción de escasa munición de caza dispersa en la zona, no se halló basura reciente. Lo anterior, junto a la sedimentación del sistema dunar, son factores que han obrado en favor de la preservación de este contexto.

Recolección de superficie y sondeos estratigráficos

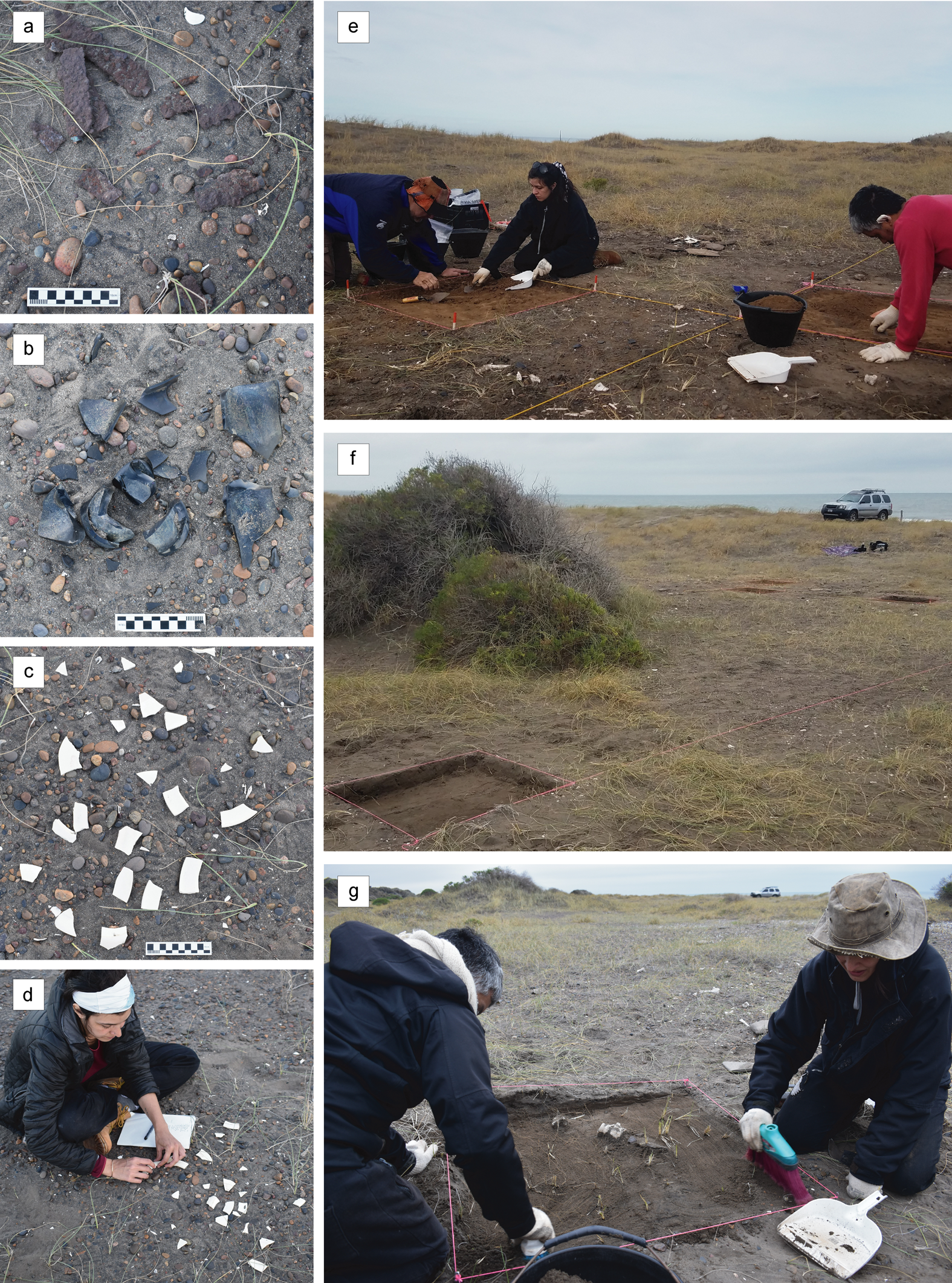

En 2021, tras delimitar el sitio, se recuperó una muestra representativa de la variabilidad de materiales distribuidos en superficie (Figuras 4a-4d). Las evidencias, en su totalidad de origen europeo-criollo, comprenden dos grandes categorías: (1) elementos de índole náutica, asociados a la estructura y carga de un barco de madera; y (2) enseres de diverso tipo vinculados con la vida cotidiana (véase más abajo). En la superficie de la barranca también se observaron lascas, núcleos y desechos líticos y una lente de valvas marinas, asociados a la presencia indígena en la zona.Footnote 4

Figura 4. Evidencias materiales y labores arqueológicas en el sitio FSB-4: (a-d) fragmentos de metal, vidrio y cerámica localizados en superficie en 2021; (e-g) sondeos estratigráficos realizados en 2023. Fotos de Carlos Landa y Nicolás Ciarlo. (Color en la versión electrónica)

Una primera interpretación del contexto y la materialidad asociada permitió proponer que se trata de los restos de una ocupación temporal, o bien de un grupo de náufragos, o bien de pobladores locales. Durante este breve asentamiento se habrían recuperado y aprovechado parte de los restos de un barco de madera, naufragado hacia la primera mitad del siglo diecinueve. Los estudios arqueológicos e históricos posteriores permitirían contrastar esta hipótesis y precisar las características del sitio y sus ocupantes.

A fin de conocer la forma, contenido y estructuración del sitio, en 2023 se realizó un total de cinco sondeos de 1 × 1 m en las áreas de mayor densidad de artefactos en superficie. Estos permitieron evaluar la potencia y distribución en estratigrafía de los hallazgos (Figuras 4e-4g). Se avanzó por niveles artificiales de 5 cm hasta 15 cm de profundidad, considerado estéril. Toda la fracción excavada fue revisada en zaranda. En líneas generales, los restos se concentran en la superficie y el primer nivel. De forma complementaria, se realizaron dos sondeos de 30 × 30 × 50 cm para examinar la matriz sedimentaria. En las áreas libres de médanos, se registraron dos tipos de sustrato: uno principalmente arenoso; y otro, formado por una fina capa de arena (donde se concentran los materiales estudiados) seguida de una capa más arcillosa y compacta de color rojizo.

La distribución de los restos presenta un elevado grado de resolución al interior de sitio. Los objetos de cerámica y vidrio (e.g., platos y botellas) están fragmentados, aunque varios ejemplares exhiben notable coherencia en superficie al remontar sus partes. En términos de preservación, existe una diversidad de situaciones, en parte resultante de la relación entre las propiedades fisicoquímicas de los materiales y las variables imperantes en un ambiente costero. Los elementos de hierro, por caso, se encuentran entre los más afectados a nivel estructural. Todos los materiales recuperados se encuentran actualmente en proceso de conservación y análisis.

A continuación, se exponen los primeros resultados del estudio tecno-tipológico de una selección de los elementos clasificados en los dos grupos antes mencionados.

Estudio preliminar de las evidencias materiales

Enseres de uso cotidiano

Este conjunto comprende los materiales vinculados con la alimentación, indumentaria, armas, adorno personal y otras pertenencias (Figuras 5-7).

Figura 5. Utillaje de cerámica: (a) loza blanca, de vidriado claro y sin decoración (plato ovalado); (b) fragmento de loza, con decoración polícroma pintada con motivos florales (tapa); (c) fragmento de vasija alfarera torneada de pasta roja, con vidriado interior y exterior. Fotos de Ana Castelli.

Figura 6. Contenedores y otros elementos de vidrio: (a) cuello y terminación de botella de sección circular; (b) base (vista superior) del mismo tipo de botella; (c) base (vista lateral) de botella de sección cuadrada; (d) cuello y hombro (vista superior y lateral) del mismo tipo de botella; (e) vidrio plano; (f) tapón de botella. Fotos de Ana Castelli.

Figura 7. Armas, indumentaria y objetos personales: (a) piedra de chispa de fusil; (b) anverso y reverso de botón circular plano, liso; (c) anverso y reverso de botón circular ligeramente convexo, con el busto de la diosa Minerva; (d) vistas de una cuenta tubular y facetada de vidrio azul; y (e) anverso y reverso de sello de plomo con el escudo del Imperio del Brasil. Los dibujos de las piezas (c) y (e) están escalados al 200%. Fotos y dibujos de Ana Castelli.

Durante la inspección superficial se ubicaron múltiples fragmentos cerámicos pertenecientes a vajilla de loza (refined earthenwares, en inglés) y, en menor medida, a contenedores de alfarería. Por un lado, se registraron fragmentos de platos y presumiblemente al menos un plato ovalado de loza blanca, de vidriado claro, sin decoración ni marcas de fabricante (Figura 5a). Este tipo, denominado whiteware, fue resultante de una reducción gradual de los tintes azules empleados en el vidriado de los tipos de loza producida en forma masiva industrial ya existentes, creamware y pearlware; este producto dominó el mercado británico e internacional tras el período de transición 1820-1830 (Brooks Reference Brooks2005:35). Por otro lado, destaca una tapa de loza, que exhibe decoración polícroma pintada con motivos florales y una banda perimetral (Figura 5b). La decoración pintada, una técnica aplicada a mano antes de la cocción de la pieza se volvió más recurrente en lozas del tipo creamware y pearlware después de 1772, cuando la tecnología para refinar el cobalto necesario para las pinturas azules se introdujo en Staffordshire, Inglaterra (Miller Reference Miller1991:7). Hacia 1795 varios otros colores que podían resistir las altas temperaturas del proceso de cocción comenzaron a ser utilizados (Hume Reference Hume1982:129). Estos colores incluían el marrón, amarillo mostaza y verde oliva, los que continuaron siendo comunes durante la década de 1820 y con frecuencia se emplearon para la decoración de motivos florales en servicios de té (Miller Reference Miller1991:8).Footnote 5 Por último, se registraron fragmentos de una vasija alfarera torneada de pasta roja con aplicación de vidriado interior y exterior. Los ejemplares de tradición alfarera hispana denominados genéricamente botijas u olive jars, fabricados en España y América, han sido objeto de extensa investigación arqueológica. A partir de los trabajos de Goggin (Reference Goggin1960), se construyeron tipologías que abarcan desde el siglo dieciséis hasta tiempos republicanos tempranos. Por su parte, el material cerámico alfarero de Gran Bretaña y los Estados Unidos con posterioridad a 1760 aproximadamente se denomina genéricamente redware, período donde deja de ser el tipo cerámico dominante debido a la introducción de la loza (Brooks Reference Brooks2005:32). El material alfarero recuperado del sitio resulta limitado y no permite por ahora mayores inferencias.

Por otro lado, se localizaron botellas de vidrio color verde oscuro y opaco (o vidrio “negro”), muy fragmentadas. La muestra comprende cuellos, hombros, cuerpos y bases, de sección circular y cuadrangular (Figuras 6a-6d). Ninguna presenta inscripciones. En el caso de las tubulares, su coloración y morfología son consistentes con la clase 1, tipo 3 (botellas de bebidas alcohólicas, e.g., cerveza y brandy) de la tipología usada por Switzer para estudiar la colección del vapor Bertrand, 1864 (Switzer Reference Switzer1974:16-18). A nivel tecnológico, siguiendo a Jones y colaboradores (Reference Jones, Sullivan, Miller, Ann Smith, Harris and Lunn1989), los cuellos son abultados y con una terminación (pico o gollete, aplicado sobre el cuello) doble, formada por un labio y un anillo con perfil en V; las bases, acampanadas, tienen marca de pontil. Aunque no se registraron otras marcas, la morfología general de las piezas sugiere que fueron sopladas en molde, abierto o de inmersión (dip mold, en inglés) o de bisagras (hinged mold, en inglés), en particular de dos o tres partes. El de dos mitades fue usado a partir de la segunda mitad del siglo dieciocho y durante parte importante del siglo diecinueve, mientras que el de tres piezas fue patentado por Henry Ricketts en 1821. Este último, o similares, fueron los preferidos para botellas circulares (Dungworth Reference Dungworth2012:39-40, figura 1; Jones et al. Reference Jones, Sullivan, Miller, Ann Smith, Harris and Lunn1989:24-30; Lorrain Reference Lorrain1968:37-38). También se hallaron fragmentos de botellas cuadriláteras, con hombros chatos y un cuello corto (Figuras 6c-6d). Corresponden al tipo popularmente conocido como case bottle (en inglés), utilizadas para diferentes licores (e.g., ginebra, whisky, brandy; Jones y Smith Reference Jones and Anne Smith1985:14-15; Jones et al. Reference Jones, Sullivan, Miller, Ann Smith, Harris and Lunn1989:72, figura 66). La forma del cuerpo y marcas de la base indican que fueron sopladas en un molde de inmersión y que se usó un pontil para dar forma al pico, de tipo rudimentario (clasificación II-a, c, según Moreno Reference Moreno1997:11). Entre los objetos de vidrio incoloro, destaca la presencia de varios fragmentos planos y delgados que podrían pertenecer a un farol prismático de vela (Figura 6e); y un pequeño tapón con remate redondeado (Figura 6f), asociado a partes de contenedores de similar composición, posiblemente de perfumería/medicina.

A la fecha, la única evidencia de armas de fuego localizada en el sitio consiste en un fragmento de piedra de chispa, de la que se conserva el borde activo y parte de la plataforma (Figura 7a). Las piedras de chispa eran un insumo esencial del mecanismo de ignición de fusiles y otras armas personales de avancarga y ánima lisa utilizadas a lo largo del siglo dieciochoFootnote 6 y parte del siglo diecinueve. A partir de la década de 1820, este sistema fue sustituido de forma paulatina por el de percusión mediante cápsula de fulminante, aunque su aplicación regular dentro del ámbito militar no ocurrió hasta 1840-1850 (Fehr Reference Fehr2021:53-55; Scott Reference Scott2020:2-3). Al respecto, cabe señalar que este tipo de armas siguió en uso hasta la segunda mitad de la centuria, sobre todo en contextos de frontera, incluso junto a rifles de retrocarga (Landa et al. Reference Landa, Montanari, Romero, De Rosa, Ciarlo and Conte2009; Leoni Reference Leoni2014). Los principales productores de piedras de chispa fueron Francia e Inglaterra, destacando la producción a gran escala de este último país a partir de las dos últimas décadas del siglo dieciocho. Normalmente se utilizaron sílices de alta calidad para la talla, que presentaban diferencias de coloración según su procedencia (véase Austin Reference Austin2011). En el caso de Inglaterra, predominaron tonos que varían entre el negro traslúcido y el gris opaco (Kenmotsu Reference Kenmotsu1990:95). Las características de la pieza del sitio FSB-4 son consistentes con el tipo de materia prima y la forma (prismática o de plataforma) características de esta procedencia, fabricadas luego de 1775 (de Lotbiniere Reference De Lotbiniere1984:206-207). Ejemplares importados desde Europa han sido registrados en varios sitios arqueológicos de Pampa-Patagonia (véase Buscaglia et al. Reference Buscaglia, Alberti and Álvarez2016).

Con relación a la indumentaria, se hallaron dos botones circulares de base cobre. Uno es plano y tiene la presilla, de un material similar y soldada a la base, junto a remanentes del hilo utilizado para fijarlo a la prenda (Figura 7b). La superficie, parcialmente concrecionada, a simple vista no presenta motivos decorativos. La pieza guarda semejanzas con una variante de botones fundidos, con marcas concéntricas de torneado en su parte posterior. Estos botones de uso civil y militar fueron catalogados por Olsen como tipo D, alrededor de 1760-1785 (Olsen Reference Olsen1963:552-553, figura 1d) y por Hinks, como 2B2, con una cronología previa a 1830 (Hinks Reference Hinks1988:86, 119-121). El otro ejemplar del sitio FSB-4, en cambio, es ligeramente convexo y probablemente tenía una presilla tipo “alfa” soldada a la base, de la que sólo se preserva el punto de unión. Los botones realizados a partir de un disco de cobre y con esta clase de anilla fueron usados durante 1770-1800 aproximadamente; podían lucir diseños grabados (o estampados, los más tardíos) y estaban usualmente dorados o estañados (Hinks Reference Hinks1988:59-60; Olsen Reference Olsen1963:552-553, figura 1g). En particular, dada su morfología, puede identificarse con el tipo 6A2, alrededor de 1770-1810 (Hinks Reference Hinks1988:88, 127). La pieza, además, exhibe en su cara frontal el busto de Minerva (diosa romana de la guerra y la navegación, entre otras artes), circunvalada por la leyenda partida MIN y ERVA (Figura 7c). Es probable que este último perteneciera a una prenda de uniforme militar.

Entre los elementos de adorno, se hallaron dos cuentas tubulares y facetadas de vidrio azul (Figura 7d), pertenecientes a las denominadas cuentas de intercambio (trade beads) y conocidas popularmente como cuentas rusas. Estas últimas, en particular, podían ser monocromas o polícromas (Sprague y Bowers Reference Sprague and Bowers1985:91). Siguiendo la clasificación desarrollada por Kidd y Kidd (Reference Kidd and Kidd2012), los ejemplares hallados corresponden al tipo polícromo y a la Clase IIIf2: cuentas tubulares compuestas, de color ultramarino (exterior) y turquesa suave (interior), con las caras facetadas (Kidd y Kidd Reference Kidd and Kidd2012:42, figura 3). Karklins clasifica a estas cuentas (hexagonales, heptagonales u octogonales) en la categoría IIIf; y a las variantes polícromas, sin esquinas y hexagonales, como IIIf*a (Karklins Reference Karklins2012:65). Cuentas de similar diseño y materia prima fueron halladas en numerosos sitios de América y África (Koleini et al. Reference Koleini, Colomban, Pikirayi and Prinsloo2019:figura 2). Por ejemplo, a raíz de un hallazgo realizado en una cabaña de esclavos en la Isla Cumberland, en los Estados Unidos, estos adornos se han vinculado al tráfico de esclavos desde África o al comercio entre grupos nativo-americanos y euroamericanos a comienzos del siglo diecinueve (Ascher y Fairbanks Reference Ascher and Fairbanks1971:8). El referido ejemplar, similar a las cuentas del sitio FSB-4, fue catalogado hacia el período 1790-1850 aproximadamente (Cornell University Library 2012-2013). Venecia fue un importante centro productor de este tipo de cuentas, que más tarde fueron copiadas con ligeras diferencias por los fabricantes de Bohemia. Estas copias, más tardías, son de un color azul más profundo y poseen un mayor tamaño (Francis Reference Francis1979:10-11).

Por su relevancia para la interpretación del sitio, destaca el hallazgo de un pequeño disco metálico monetiforme, posiblemente de plomo (Figura 7e). La pieza no está completa y tiene un peso de 2,08 g. En el anverso, se distingue una inscripción en el centro del campo que podría corresponder a un dígito o letra, mientras que parte del perímetro luce una serie de elementos romboideos formando un arco de círculo. En el reverso, lleva impreso el escudo de armas del Imperio del Brasil, similar al que se utilizó en Bahía y Río de Janeiro para la acuñación monetaria a partir del reinado de Pedro I, 1822-1831 (Amato et al. Reference Amato, Neves and Russo2008), que también lucen los dos pabellones navales mencionados más arriba. En particular, puede apreciarse parte del escudo, con el orbe central rodeado por un anillo de estrellas, y la corona por encima de este. Debido al deterioro perimetral, apenas se vislumbran las ramas de café y tabaco que lo adornan a diestra y siniestra, respectivamente. No obstante, en ninguna de sus caras presenta evidencia de los rasgos típicos de una moneda: gráfila, leyenda, fecha de emisión y letra monetaria (ceca). Dadas sus características, es probable que la pieza corresponda a un tipo particular de sello de plomo (selo de chumbo, en portugués), concretamente utilizado como marcador de documentos o mercancías del estado (véase de Sousa Reference De Sousa2016).

La materialidad estudiada permitió circunscribir temporalmente el conjunto hacia la tercera o cuarta década del siglo diecinueve. Los objetos habrían sido empleados por los ocupantes del sitio en diferentes actividades. La concentración que presentan algunos de los materiales, como el conjunto de cuchillos descrito más abajo, sugiere que pudieron encontrarse intencionalmente agrupados (por ejemplo, almacenados) al momento en que se abandonó el campamento.

Elementos náuticos

Dentro de esta categoría, concentrados en su mayoría en un área específica del sitio (sector A; véase Figura 1b), se localizaron numerosos elementos de hierro y aleación de cobre aislados, identificados preliminarmente como parte de la estructura y carga de un barco de madera (Figura 8). Destaca la presencia de pernería de hierro, en particular un perno con cáncamo (McCarthy Reference McCarthy2005:182; Figura 8a). También se registraron numerosos clavos medianos y pequeños de hierro (Figura 8b) y pequeños clavos y tachuelas de aleación de cobre, relativamente en mejor estado de preservación (Figura 8c).

Figura 8. Objetos metálicos de uso naval: (a) perno con cáncamo, de hierro; (b) clavos de hierro, mediano y pequeño; (c) clavos pequeños (fragmento del astil) y tachuela de aleación de cobre; (d) fragmento de zuncho de hierro; y (e) hoja de cuchillo con botón circular y espiga (quebrada) tipo cola de ratón. Fotos de Ana Castelli.

La pernería y clavazón de base cobre se introdujo en los barcos de madera de las armadas europeas y, tiempo después, en las marinas mercantes, hacia el último tercio del siglo dieciocho. Estos elementos se usaron para fijar las piezas estructurales del casco, por debajo de la línea de flotación, de aquellas naves que estaban revestidas con cobre (o aleación de cobre). Las tachuelas, por su parte, servían para sujetar las planchas de este sistema de protección. Por otro lado, las piezas de hierro continuaron utilizándose en la obra muerta y en aquellos sectores que no estaban en contacto con el forro de cobre (véase Ciarlo Reference Ciarlo2017, Reference Ciarlo2023, entre otros).Footnote 7

En el mismo sector, sobre la superficie, yace dispersa una amplia cantidad de fragmentos de flejes de hierro (Figura 8d). Aunque el deterioro de estos también es significativo, es probable que se trate de restos de zunchos de toneles. Desde época moderna temprana, este tipo de recipientes se utilizaron en diferentes tipos y tamaños para transportar diversidad de productos a bordo, entre los que se cuenta la provisión de víveres, municiones y otros pertrechos para el viaje (Twede Reference Twede2005:256-257).

Por otro lado, en el sector C se hallaron varios cuchillos (Figura 8e). Al igual que otros objetos, pese a su estado fragmentado, aparecen formando una concentración discreta (véase Figura 4a). Los restos corresponden a las hojas, muy concrecionadas; parte de la espiga y el botón, este último redondo y hecho con una lámina de base cobre. El tipo de botón y la espiga, del tipo cola de rata, indican que iban engastadas en un mango sencillo, posiblemente de madera, que no se conservó. En función de estas características, se definió un número mínimo de cuchillos (n = 7). Las hojas tienen una extensión de aproximadamente 15 cm (aproximadamente 19 cm, si se considera la espiga). Su forma presenta un filo recto y un lomo que hacia el centímetro 11 comienza a curvarse hacia el filo, conformando una punta no aguzada. Dicha morfología guarda parecido con los tipos denominados pie de oveja (sheepfoot, en inglés) o punta de acantilado (Wharncliffe; Domenech Reference Domenech2003:255, 276-277). Esta clase de hojas se caracteriza por su óptima maniobrabilidad para cortar, desbastar o tallar, y poseen una guarda inferior que impedía el deslizamiento de los dedos sobre el filo. Semejantes cualidades eran muy útiles a bordo de las embarcaciones para diferentes tareas, como el laboreo en cubierta y con la jarcia (Luce Reference Luce1868:lámina 24, figura 204). Además, al carecer de punta aguda y contrafilo en su lomo, evitarían lesiones accidentales o intencionales de gravedad (Smith Reference Smith1990:18-20). La uniformidad que presenta el conjunto sugiere que puede tratarse de un lote de piezas para el uso común por parte de la marinería.

Teniendo en cuenta el contexto de hallazgo, es probable que los materiales asociados a la arquitectura naval hayan sido recuperados de un pecio localizado en cercanías del lugar, por ejemplo, recolectando los despojos arrastrados a la playa por el propio mar. En cuanto a los barriles y cuchillos, es probable que estos y otros enseres hayan sido parte de los pertrechos llevados a la playa durante las habituales maniobras de rescate en situaciones de encalladura.

Una propuesta para la identificación del Sitio FSB-4

Desde un punto de vista arqueológico, la identificación del sitio FSB-4 se llevó a cabo con base en el análisis de los siguientes aspectos:

1. Ubicación: al sur de la entrada a Bahía San Blas, en un área de navegación riesgosa y frente a la playa, en lo alto de una planicie que en el período histórico ha permanecido exenta de la acción de las mareas.

2. Tipo de materialidad: elementos vinculados a la alimentación, indumentaria, armas, adorno personal y otras pertenencias, junto a restos pertenecientes a la estructura y carga de un barco de madera.

3. Distribución y estratigrafía: concentraciones discretas de materiales, que se localizan en un suelo arenoso principalmente a nivel de superficie y se extienden hasta 5 cm de profundidad.

Considerando lo anterior, la hipótesis planteada es que el conjunto corresponde a un campamento de náufragos de corta duración, donde predominan materiales de origen europeo-criollo adscritos en su mayoría a un período entre finales del siglo dieciocho y el primer tercio del siglo diecinueve. En estos momentos el establecimiento permanente más cercano era Carmen de Patagones, sito a unos 60 km en línea recta.Footnote 8

Del conjunto analizado, objetos tales como el sello con el escudo de armas del Imperio del Brasil, el botón con el busto de Minerva y los cuchillos marineros son indicadores de singular importancia para evaluar la filiación sociocultural y funcional del campamento, habida cuenta de las actividades bélicas y corsarias desarrolladas en Patagones en el marco de la Guerra del Brasil.

Esta guerra tuvo dos teatros de operaciones, uno terrestre y otro fluvio-marítimo. El bloqueo de los puertos, el de Buenos Aires principalmente, buscó impedir el acceso de los barcos de comercio de bandera nacional y extranjeros (Carranza Reference Carranza1962a; Piccirilli Reference Piccirilli1967; Ratto Reference Ratto1945, entre otros). No obstante, las actividades desarrolladas en Carmen de Patagones y la Bahía San Blas socavaron los intereses del imperio. En estos puertos, como ya se anticipó (véase la sección arriba, “El proyecto Patagones”), recalaban los corsarios que operaban a lo largo de la costa septentrional del Brasil y se llevaba a cabo el tráfico comercial internacional (Baldrich Reference Baldrich1905:302; véase Caillet-Bois [Reference Caillet-Bois1935] para más información sobre el impacto del corso). Este escenario condujo a las fuerzas brasileñas a emprender dos expediciones navales a Patagones.

Tras una primera campaña naval fallida, entre febrero y marzo de 1827 (véase Carranza Reference Carranza1962a:425-434; García Enciso Reference García Enciso1977; González Lonzieme Reference González Lonzieme and Destefani1988, entre otros), la armada del Brasil llevó adelante una segunda expedición en octubre del mismo año, con una escuadra que partió desde Montevideo por órdenes del Almirante Pinto Guedes y bajo el mando del Capitán de Fragata Guillermo Eyre. En esta segunda ocasión, la corbeta Masías (Maceió, en portugués) y el bergantín Independencia o Muerte (Independência ou Morte, en portugués),Footnote 9 encallaron el 21 de aquel mes al intentar ingresar a la Bahía San Blas. Ambas embarcaciones terminaron destrozadas por el fuerte oleaje y viento del sudeste, con la pérdida de alrededor de 50 hombres. Anoticiados de este nuevo avance enemigo, un contingente de Patagones se acercó a la zona y apresó a un grupo de sobrevivientes (véase más abajo). Sólo una de las naves brasileñas, el bergantín Caboclo, logró regresar a Montevideo, llevando parte de las tripulaciones de los otros dos barcos (Baldrich Reference Baldrich1905:306-307; Barroso Reference Barroso1938:181; Benencia Reference Benencia1979:89; Carranza Reference Carranza1962b:311; González Lonzieme Reference González Lonzieme and Destefani1988:397).

A la fecha, se desconoce el lugar preciso donde naufragaron estas naves. Algunas fuentes documentales e historiográficas refieren de forma vaga a “la Boca de San Blas” (Benencia Reference Benencia1979:89, 91); “frente a la Bahía de San Blas” (Benencia Reference Benencia1979:97); o “la entrada de la Bahía de San Blas” (Carranza Reference Carranza1962b:311). Otras mencionan la pérdida “en el banco del infierno” (de Alzogaray Reference De Alzogaray1934:145); o “en uno de los numerosos bancos que forman el canal de ingreso al puerto” (González Lonzieme Reference González Lonzieme and Destefani1988:397). Protagonistas del evento también aportaron información sobre las circunstancias de hundimiento. El propio comandante de la expedición informó la secuencia de los hechos y maniobras realizadas; destacó que se salvaron 83 personas, que el bergantín Independencia o Muerte se hizo pedazos a las 21 horas del día 21, y que la corbeta Masías se partió en dos mitades la noche del 22 (Boiteux Reference Boiteux1921:296). Sin embargo, Eyre no brindó mayor detalle acerca de la ubicación.

La referencia más cabal sobre el sitio del accidente fue suministrada por el comandante del bergantín Independencia o Muerte, el Capitán-Teniente Francisco Cleare (Clarc o Clark). Así lo relata en una nota oficial con fecha 28 de octubre de 1827, reproducida de forma parcial en el Diario de Álvaro de Alzogaray (Reference De Alzogaray1934:166-167; énfasis nuestro):

Haviendome separado, de los otros buques, me encontré con ellos el 19, un poco al Sur de S.n Blas: la Corbeta Masaió habia echado al agua 12 cañones durante los últimos temporales. . . . El 21, a las 2 de la mañana hicimos otra tentativa p.a entrar; fondeamos en 5 brazas . . . los buques iban procediendo en el sig.te orden. —Independencia, Masaió y Caboclo. A las 4 de la m.a, los 2 primeros buques vararon en 2 1⁄2 brazas. El Caboclo observando esto se retiró. Los buq.s varados estaban como a media legua de la playa mas cercana, Punta Rubia demoraba al N. cerca de 4 millas, y Punta Rasa al S.E. tres leguas. . . . Se hicieron esfuerzos p.a safar los buques, p.ro en vano, y en 10 minutos alg.s de las tablas del Independencia estaban flotando a su costado. A las 5 de la man.a el Cap.n Eyre vino á bordo del Independencia, y ordenó que se destruyese. No pudimos conseguir el hacerlo, pues el berg.n se fue á pique inmediatamente. . . . Viento fuerte del S.E. Fui á bordo de la Masaió, y se hizo todo lo posible p.a salvarla, p.ro sin efecto.

A partir de las distancias referidas por Cleare con referencia a puntos geográficos conocidos de la costaFootnote 10 y de la profundidad aproximada a la que encallaron los barcos, fue posible acotar un polígono tentativo (véase Figura 1a). Una discusión pormenorizada sobre la posible ubicación actual de los pecios será motivo de otro estudio. En este punto, cabe destacar que el sitio FSB-4 yace frente al área en cuestión.

Entre las medidas adoptadas por los náufragos, la búsqueda de refugio en tierra fue primordial. En las fuentes primarias y secundarias consultadas, no consta la instalación de un campamento previo al encuentro con las tropas de Patagones, el día 22 de octubre al amanecer. Pese a ello, lo anterior se puede suponer de las siguientes referencias sobre el destino de los sobrevivientes: “Quedan prisioneros 2 jefes, 4 oficiales y 78 individuos de tripulacion y artilleros. Se han ahogado segun informes de los mismos prisioneros, cerca de cincuenta hombres” (relato de Ramón Rodríguez, comandante de Patagones, reproducido por de Alzogaray Reference De Alzogaray1934:146); y “más de 50 hombres se ahogaron, unos 80 escaparon a tierra, y el resto logró refugiarse en el bergantín Caboclo” (memorias del Almirante Guillermo Brown, publicadas por Bosch Reference Bosch1955:134). Las fuentes historiográficas reproducen un panorama similar: “ochenta se entregaron en tierra a los mismos defensores de Patagones” (Caillet-Bois Reference Caillet-Bois1935:26); y “como ochenta se refugiaron en tierra” (Carranza Reference Carranza1962b:311).

Teniendo en consideración el lugar aproximado donde naufragaron las naves, así como las evidencias del sitio FSB-4, es posible afirmar que este último correspondería al lugar en el que los marinos brasileños encontraron refugio antes de ser apresados. Asimismo, las evidencias registradas son consistentes con la materialidad que cabe esperar en una situación de abandono repentino como la que experimentaron los marinos brasileños. Aunque las expectativas arqueológicas de una ocupación tan efímera (1-2 días) son bajas, como ha ocurrido en otros casos de campamentos de corta duración (e.g., Acevedo y Grosso Reference Acevedo, Grosso, Belardi, Marina and Espinosa2000), las particulares condiciones naturales del entorno y el escaso impacto antrópico posibilitaron la preservación de los restos vinculados a este evento.

Conclusiones y perspectivas

Las evidencias materiales y documentales analizadas en este trabajo permitieron interpretar el sitio FSB-4 como los restos de un campamento de náufragos asociado a las acciones navales desarrolladas en la zona de Carmen de Patagones y Bahía San Blas en el marco de la Guerra contra el Imperio del Brasil. Este sitio, debido a su exclusividad y potencial, reviste especial interés tanto para la historia local y regional como para las investigaciones en arqueología marítima y náutica de América del Sur.

Partiendo de los resultados alcanzados, en una etapa subsiguiente de trabajo en el sitio se profundizará el análisis del contexto y de los restos asociados a través de un muestreo sistemático de superficie, sondeos y excavaciones en extensión de los sectores con mayor concentración de materiales. ¿Qué eligieron salvar durante el naufragio?, ¿qué pudieron rescatar con posterioridad?, ¿qué utilizaron y para qué?, ¿por qué eligieron este espacio?, ¿cómo se organizaron y qué consumieron?, ¿qué relaciones entablaron entre sí y con otros actores?, son algunas de las preguntas que surgen y que podrán ser evaluadas.

Por otro lado, considerando las investigaciones arqueológicas realizadas en sitios de la misma costa con presencia de cazadores-recolectores (véase la nota 4), un análisis integral de las evidencias materiales del sitio permitirá evaluar si el campamento fue instalado en un sector habitado por grupos locales con anterioridad. Incluso, aunque por el momento no se han hallado registros documentales que lo sugieran, podrá discutirse la posible vinculación entre los restos europeo-criollos reportados y un asentamiento de población indígena (toldería) instalado allí con posterioridad.

Finalmente, a la luz de la información documental y tomando como eje la ubicación del sitio FSB-4, se prevé realizar prospecciones en el frente marítimo, utilizando equipamiento geofísico y técnicas de buceo, con el fin de localizar y estudiar restos náufragos que se encuentren en la franja submareal. Lo anterior permitiría confirmar si el denominado campamento de náufragos está asociado a los sobrevivientes de la corbeta Masías y el bergantín Independencia o Muerte, u a otra nave presa del corso que se perdió en inmediaciones del lugar durante la guerra.

Agradecimientos

El estudio del sitio FSB-4 contó con el permiso de la Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial de la Provincia de Buenos Aires (No. 2020-3-A-203-1). Los autores reconocen a los demás integrantes y colaboradores del proyecto Patagones, así como a todas aquellas personas que han hecho posible este trabajo. Agradecen a Diego Sberna y Sebastián Ávila, por su inestimable asistencia durante los trabajos de campo; a Daniel Rochetti, por el apoyo e información brindada; y a Jesús Martínez, por facilitar el acceso a la empuñadura de sable. A Verónica Aldazabal, Jorge Funes y Laura Staropoli, por su asesoramiento y contribución bibliográfica. A Paula Moura Aranha y Damián R. Salgado, por su asesoría numismática. Un especial agradecimiento a Jorge Mansilla, Karina Pereyra y Bautista Castelo, quienes nos abrieron las puertas para investigar el sitio. Finalmente, a lo/as tres evaluadore/as del manuscrito, por sus valiosos aportes.

Declaración de financiamiento

El estudio del sitio FSB-4 fue financiado por el Institute of Nautical Archaeology (INA) de la Universidad de Texas A&M (INA Discovery Fund, 1/2021 al 12/2022) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT; PICT no. 2020-02117; 8/07/22-08/07/24). Además, contó con el apoyo del Museo Histórico Regional “Emma Nozzi” del Banco Provincia de Buenos Aires y su Asociación de Amigos; del Departamento de Balizamiento del Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina (Faro Segunda Barranca); y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), por medio del programa Iniciativa Científica Milenio (NCS2021_040).

Declaración de disponibilidad de datos

Toda la información suministrada en este artículo está disponible en el Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no hay ningún conflicto de intereses.