Problématique

Les difficultés cognitives consécutives aux troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) engendrent des enjeux dans la réalisation d’activités de la vie quotidienne, c’est-à-dire celles qui ont du sens pour les personnes qui les réalisent. Malgré ces difficultés au quotidien, la vaste majorité de ces aînés désirent demeurer à domicile le plus longtemps possible (Fleming, Zeisel, & Bennett, Reference Fleming, Zeisel and Bennett2020), ce qui nécessite le soutien de proches aidants. Les travaux d’Amieva et ses collaborateurs (Reference Amieva, Rullier, Bouisson, Dartigues, Dubois and Salamon2012) soutiennent que les proches aidants souhaitent recevoir de l’information sur la maladie, son évolution, les traitements possibles ainsi que sur les habiletés nécessaires pour optimiser le soutien de la personne vivant avec un TNCM. Or, la plupart des services actuellement offerts à ces personnes et à leurs proches sont de nature compensatoire (Nott, Barden, Chapparo, & Ranka, Reference Nott, Barden, Chapparo and Ranka2020). Permettant peu l’utilisation des capacités préservées des personnes vivant avec un TNCM, les interventions compensatoires entraînent souvent des refus de services et l’apparition d’expressions comportementales des troubles neurocognitifs (symptômes comportementaux et psychologiques de la démence [SCPD]), dont certains sont connus comme des facteurs pouvant précipiter l’admission en ressource d’hébergement en institution (Okura et al., Reference Okura, Plassman, Steffens, Llewellyn, Potter and Langa2011). Ces risques de changement de milieu de vie sont particulièrement importants lorsque l’intervention est inadaptée, ou lorsque le fardeau du proche aidant devient trop grand (Ylieff, Squelard, & Missotten, Reference Ylieff, Squelard and Missotten2011). Considérant que les expressions comportementales des troubles neurocognitifs découlent souvent de besoins non comblés, il importe d’identifier des interventions non pharmacologiques probantes afin d’aider les proches aidants à mieux intervenir pour répondre aux besoins des personnes vivant avec un TNCM dans ce contexte et, ultimement, maintenir l’engagement des personnes vivant avec un TNCM dans leurs activités de la vie quotidienne.

À cet effet, à l’instar des études sur l’efficacité des méthodes optimisant l’apprentissage adaptées pour les personnes vivant avec un trouble neurocognitif mineur (sans impact significatif sur le fonctionnement) faisant partie des approches non pharmacologiques, nombre d’études montrent qu’elles sont également efficaces chez des personnes vivant avec un TNCM (avec impact significatif sur le fonctionnement) de stades léger à modéré (Choi & Twamley, Reference Choi and Twamley2013; Clare et al., Reference Clare, Wilson, Carter, Hodges and Adams2001; Clare et al., Reference Clare, Linden, Woods, Whitaker, Evans and Parkinson2010; Crowe & Gabriel, Reference Crowe and Gabriel2013; Hildebrandt, Reference Hildebrandt2019; Rojas et al., Reference Rojas, Villar, Iturry, Harris, Serrano and Herrera2013; Small & Cochrane, Reference Small and Cochrane2020; Thivierge, Jean, & Simard, Reference Thivierge, Jean and Simard2014; Voigt-Radloff et al., Reference Voigt-Radloff, de Werd, Leonhart, Boelen, Olde Rikkert and Fliessbach2017; Wang et al., Reference Wang, Yang, Zhang, Zeng, Wang and Jin2022). Ces méthodes optimisant l’apprentissage sont définies par Voigt-Radloff et al. (Reference Voigt-Radloff, de Werd, Leonhart, Boelen, Olde Rikkert and Fliessbach2017) comme des techniques structurées d’enseignement qui optimisent ou stabilisent le fonctionnement dans les activités quotidiennes de personnes vivant avec un TNCM. Bien que destinées aux personnes vivant avec un TNCM, compte tenu des problèmes cognitifs entravant les façons habituelles d’apprendre, leur utilisation exige l’implication d’un intervenant ou d’un proche aidant. En cohérence avec le Cognitive Disabilities Model (Allen & Blue, Reference Allen, Blue and Katz1998) qui permet de mettre en relation la complexité de la tâche et les habiletés de la personne, ces méthodes optimisant l’apprentissage reposent sur les capacités préservées. Dans ce modèle, l’appréciation de l’impact des habiletés cognitives dans une activité permet d’adapter celle-ci et d’utiliser des interventions qui permettent l’utilisation des capacités préservées et compensent pour les habiletés atteintes. Il est basé sur la gradation des activités en fonction du niveau de réalisation en prenant en compte l’influence de l’environnement, et les stratégies utilisées par la personne ou fournies par son entourage. Ces méthodes optimisant l’apprentissage sont des techniques qui permettent l’acquisition inconsciente d’automatismes par la pratique pour une tâche spécifique (Hildebrandt, Reference Hildebrandt2019). Par exemple, la mémoire procédurale étant souvent préservée dans les premiers stades de la maladie, l’apprentissage sera facilité par la production d’un enchaînement d’actions automatisées faisant appel à un processus de récupération implicite. Il n’est donc pas nécessaire que la personne vivant avec un TNCM se souvienne consciemment ou puisse expliquer verbalement la tâche à réaliser pour bénéficier des avantages de ces méthodes optimisant l’apprentissage. En effet, la maladie d’Alzheimer et les autres TNCM peuvent entraîner une diminution des capacités d’apprentissage lorsque la tâche à apprendre sollicite les capacités affectées tel que les processus de récupération explicite (Delaby, Rousseau, & Gatignol, Reference Delaby, Rousseau and Gatignol2011).

Parmi les méthodes optimisant l’apprentissage adaptées, on retrouve : 1) l’apprentissage sans erreur, où l’on intervient en amont du comportement à prévenir pour éviter que celui-ci ne soit enregistré par la mémoire procédurale (De Werd, Boelen, Olde Rikkert, & Kessels, Reference De Werd, Boelen, Olde Rikkert and Kessels2013) et soit ensuite reproduit spontanément; 2) la récupération espacée, qui consiste en la répétition d’une action dans le temps avec un délai de plus en plus important afin de permettre l’apprentissage automatisé en incorporant les processus de récupération implicite de l’information (Thivierge et al., Reference Thivierge, Jean and Simard2014); et 3) l’estompage, qui cherche à réduire progressivement l’assistance requise pour produire l’action désirée. Selon le degré d’atteinte, on peut utiliser le soutien moteur (ex. guider le geste de la personne), visuel (ex. utiliser l’imitation) et verbal (ex. nommer chacune des étapes). L’efficacité de ces trois méthodes optimisant l’apprentissage est augmentée lorsqu’elles sont utilisées en combinaison et en ayant recours à des aides externes (ex. calendrier, minuterie) (Hildebrandt, Reference Hildebrandt2019).

Les bénéfices de l’utilisation de ces méthodes optimisant l’apprentissage concernent notamment le maintien de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne en lien avec les objectifs d’indépendance dans la réalisation des tâches ciblées (ex. gestion de la médication et des rendez-vous, utilisation du micro-ondes), la réduction des manifestations comportementales des troubles neurocognitifs et des coûts associés à l’allocation de services d’aide (Amieva et al., Reference Amieva, Robert, Grandoulier, Meillon, De Rotrou and Andrieu2016) ainsi que le ralentissement de l’évolution de la perte d’autonomie, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie et au report de l’hébergement (El-Amrani, Reference El-Amrani2020). Bien qu’une récente revue systématique et méta-analyse montre des effets bénéfiques sur le fonctionnement cognitif et la dépression, les effets ne semblent pas se maintenir à long terme sans l’implication d’un proche aidant dans l’application de celles-ci (Wang et al., Reference Wang, Yang, Zhang, Zeng, Wang and Jin2022). Par ailleurs, Clare et al. (Reference Clare, Linden, Woods, Whitaker, Evans and Parkinson2010) ont démontré que l’implication d’un proche aidant au quotidien dans la mise en œuvre de ces stratégies améliore l’acquisition des apprentissages. En somme, ces méthodes optimisant l’apprentissage, adaptées aux capacités préservées de personnes vivant avec un TNCM, font vivre des expériences positives en s’assurant d’offrir un « juste défi » (Crowe & Gabriel, Reference Crowe and Gabriel2013) contribuant à augmenter leur sentiment de compétence et à favoriser leur engagement (Choi & Twamley, Reference Choi and Twamley2013). Elles pourraient ainsi influencer positivement leur perception de leur qualité de vie et réduire l’assistance requise de la part des proches aidants, et donc le fardeau vécu et perçu par ces derniers.

Bien qu’elles soient efficaces pour réaliser des apprentissages, l’adaptation des méthodes optimisant l’apprentissage au quotidien demeure un défi de taille (Gillen, Reference Gillen2021). En effet, les études réalisées à ce jour montrent que le proche aidant peut soutenir l’implantation des méthodes optimisant l’apprentissage à un objectif ciblé à la suite d’une évaluation et d’une intervention en ergothérapie (Neely, Vikstrom, & Josephsson, Reference Neely, Vikstrom and Josephsson2009). Cependant, bien que les impacts quotidiens soient connus dans la littérature, aucune étude à notre connaissance n’a coconstruit, comme notre équipe le fera à une étape ultérieure du projet, l’application des méthodes optimisant l’apprentissage à partir des situations rapportées par les proches pour en faciliter l’utilisation par ceux-ci afin qu’elles soient axées sur les difficultés cognitives spécifiquement impliquées. Ainsi, l’adaptation des méthodes optimisant l’apprentissage aux activités de la vie quotidienne par la personne vivant avec un TNCM est essentielle aux personnes vivant avec un TNCM et à leurs proches pour favoriser l’acquisition de nouveaux comportements. Par ailleurs, nos travaux soutiennent que l’application de telles stratégies par les proches n’augmente pas le fardeau de l’aidant (Viscogliosi, Desrosiers, & Belleville, Reference Viscogliosi, Desrosiers and Belleville2019). Or, si de nombreuses formations sont offertes aux proches aidants (Amieva et al., Reference Amieva, Rullier, Bouisson, Dartigues, Dubois and Salamon2012), à notre connaissance, aucune parmi celles recensées ne vise précisément à outiller les proches aidants afin qu’ils puissent soutenir les personnes vivant avec un TNCM dans la réalisation de leurs activités de la vie quotidienne.

S’inscrivant dans une perspective de recherche-action (Johnson & Martínez Guzmán, Reference Johnson and Martínez Guzmán2013), cette étude-pilote cherche à identifier, en partenariat avec les proches, des situations nécessitant des méthodes optimisant l’apprentissage pour faciliter l’engagement de personnes vivant avec un TNCM dans des activités de la vie quotidienne. Elle vise plus spécifiquement à comprendre les difficultés sous-jacentes à ces situations et les stratégies utilisées par les proches aidants pour y répondre. Enfin, elle permettra d’identifier les caractéristiques attendues par les proches aidants pour une formation sur l’application des méthodes optimisant l’apprentissage aux situations vécues dans les activités de la vie quotidienne. À partir de ces résultats, une formation soutenant les proches aidants dans l’adaptation des méthodes optimisant l’apprentissage sera élaborée pour favoriser l’utilisation des capacités préservées des personnes vivant avec un TNCM. Cette formation sera développée non seulement en partenariat avec des proches aidants, mais également avec des intervenants d’organismes communautaires et du réseau de la santé et des services sociaux œuvrant auprès d’eux.

Méthodologie

Trois sources ont été consultées afin d’identifier les situations rencontrées par les personnes âgées vivant avec un TNCM : 1) des proches aidants d’aînés vivant avec un TNCM; 2) des intervenants et professionnels de la santé et des services sociaux; et 3) des intervenants d’organismes communautaires de soutien aux proches aidants. Une stratégie d’échantillonnage par choix raisonné a été utilisée pour recruter à la fois des femmes et des hommes, des personnes de différents groupes d’âge, cohabitant ou non avec une personne vivant avec un TNCM et obtenir la saturation des données concernant les différentes activités de la vie quotidienne, les difficultés cognitives impliquées selon la description de la réalisation faite par le proche et les conditions d’application souhaitées de l’intervention (Guest, Bunce, & Johnson, Reference Guest, Bunce and Johnson2006). Pour répondre aux critères d’inclusion, les proches aidants devaient accompagner une personne âgée vivant avec un TNCM dans son quotidien de manière soutenue, et ne pas présenter de troubles neurocognitifs perçus par l’intervenant référent.

Des entrevues individuelles semi-dirigées, d’une durée de 60 à 90 minutes, ont été menées auprès de chaque participant jusqu’à l’obtention de la saturation des données, i.e., jusqu’à ce que des redondances soient perçues dans les entrevues et que l’ensemble des domaines de la vie aient été couverts. Les thèmes abordés lors de l’entrevue visaient à identifier les activités quotidiennes dans lesquelles des difficultés de réalisation sont rencontrées à domicile et pour lesquelles les personnes vivant avec un TNCM bénéficieraient de méthodes optimisant l’apprentissage adaptées à leurs difficultés cognitives. S’appuyant sur le Cognitive Disabilities Model (Allen & Blue, Reference Allen, Blue and Katz1998), les questions d’approfondissement ont permis une compréhension en profondeur des difficultés présentes dans les situations pour lesquelles les méthodes optimisant l’apprentissage seront utiles. La grille d’entretien a été développée selon le modèle de l’Institut national de santé publique du Québec (2011) pour les recherches-action, de façon à comprendre le phénomène et les conditions d’application et a été prétestée auprès d’une proche aidante ayant les mêmes caractéristiques que les participants à l’étude. Les entrevues avaient également pour but d’identifier les stratégies utilisées pour pallier les situations problématiques. Elles ont aussi permis de préciser le format souhaité pour la formation.

Des intervenants et des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux ont été identifiés par le chef de service du soutien à domicile ou leur supérieur hiérarchique pour leur connaissance des enjeux rencontrés à domicile. Les intervenants d’organismes communautaires de soutien aux proches aidants ont été identifiés par la Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée des Patriotes. Les entrevues ont été enregistrées et les propos des participants retranscrits intégralement (verbatim). Une analyse de contenu thématique a été réalisée (Paillé & Mucchielli, Reference Paillé and Mucchielli2012) à partir des transcriptions par des membres de l’équipe de recherche formés à l’approche qualitative en s’appuyant sur le Cognitive Disabilities Model (Allen & Blue, Reference Allen, Blue and Katz1998) pour identifier les méthodes optimisant l’apprentissage utilisées en fonction des difficultés cognitives et des habiletés préservées illustrées dans la description faite par les proches aidants des situations vécues dans les activités de la vie quotidienne. Les modèles MNESIS (Eustache & Desgranges, Reference Eustache and Desgranges2008), ainsi que ceux de Norman et Shallice (Reference Norman, Shallice, Dans, Schwartz and Shapiro1986), de Posner (Reference Posner1980) et de Rothi, Ochipa, et Heilman (Reference Rothi, Ochipa, Heilman, Dans and Heilman1997) ont servi à analyser les difficultés cognitives décrites par les proches aidants. Pour rencontrer les critères de scientificité (Bourgeois, Reference Bourgeois, Carignan, Beaudry and Larose2016), dix pour cent des entrevues ont été co-codées. De façon itérative pendant la co-codification des premières entrevues, des réunions de consensus ont permis de préciser la grille de codification et la définition des codes.

Résultats

Description des participants

Au total, 11 proches aidants ont participé à l’étude : sept femmes et quatre hommes francophones, dont l’âge variait entre 50 et 78 ans. Tous avaient un rôle de proche aidant principal auprès d’une personne vivant avec un TNCM. L’implication des participants auprès de cette personne représentait plus de 20 heures par semaine pour sept d’entre eux, entre 16 et 20 heures par semaine pour deux d’entre eux et entre 10 et 16 heures pour les deux autres. Sept des proches aidants étaient retraités au moment des entretiens, deux travaillaient à temps partiel, un à temps plein et, enfin, un était sans emploi. Les proches aidants se percevaient comme étant en bonne ou excellente santé. Aucun d’entre eux ne se sentait déprimé.

Sept intervenants ont participé à l’étude. Cinq d’entre eux étaient des intervenants et professionnels du secteur public de la santé et des services sociaux. Trois étaient des travailleurs sociaux possédant de 15 à 20 ans d’expérience auprès de la clientèle vivant avec un TNCM et les deux autres étaient des techniciens en travail social possédant sept et dix ans d’expérience auprès de cette même clientèle. Deux des intervenants œuvraient comme accompagnateurs de familles pour des organismes communautaires. Ils comptaient 25 et 27 ans d’expérience auprès de cette clientèle, incluant, dans les deux cas, une expérience comme préposés aux bénéficiaires.

Situations pour lesquelles les méthodes optimisant l’apprentissage pourraient soutenir l’utilisation des capacités préservées des personnes vivant avec un TNCM

Les résultats sont présentés en quatre sections. Tout d’abord, les situations nécessitant une adaptation de méthodes optimisant l’apprentissage sont présentées. Bien que les activités de la vie quotidienne dans lesquelles se manifestent les difficultés soient déjà connues dans la littérature, elles sont brièvement présentées. Par la suite, cette section fait ressortir les impacts des difficultés cognitives spécifiques pouvant occasionner des manifestations différentes et requérant ainsi des interventions différentes. Ensuite, les méthodes optimisant l’apprentissage utilisées par les proches aidants sont présentées, suivies des approches et des attitudes pouvant être combinées avec celles-ci pour en faciliter l’apprentissage. Enfin, les caractéristiques souhaitées pour la formation sont décrites.

Les activités de la vie quotidienne (AVQ)

La préparation et la prise de repas, ainsi que l’habillage, les soins d’hygiène et la communication ont été identifiés par les proches aidants et les intervenants comme étant des situations pour lesquelles les proches aidants expriment des difficultés à intervenir avec la personne dont ils prennent soin et les intervenants perçoivent que les méthodes optimisant l’apprentissage pourraient soutenir la réalisation de ces activités par les personnes vivant avec un TNCM.

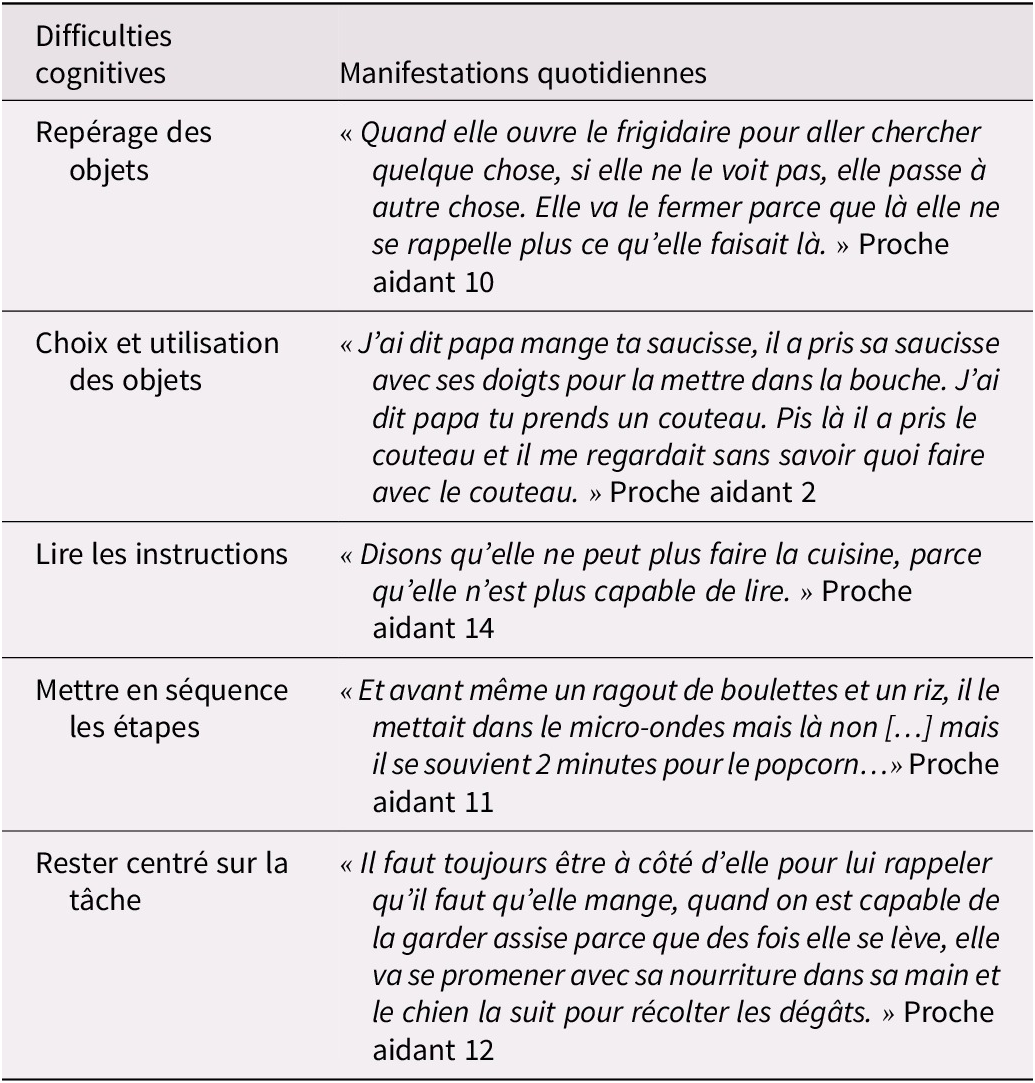

Tel qu’illustré au tableau 1, lors de la préparation et de la prise des repas, des difficultés sont constatées pour le repérage et le choix des objets, pour garder en tête le but de la tâche, pour lire les instructions, mettre en séquences les étapes et ne pas se laisser distraire de l’activité en cours. Ces difficultés occasionnent souvent l’arrêt prématuré des activités. Bien que plusieurs difficultés cognitives interfèrent parfois pour la réalisation d’une activité, les verbatims ont été classés en fonction de la principale difficulté qui était discutée par le proche aidant.

Tableau 1: Verbatim illustrant les manifestations quotidiennes associées à la préparation et à la prise des repas en fonction des difficultés cognitives

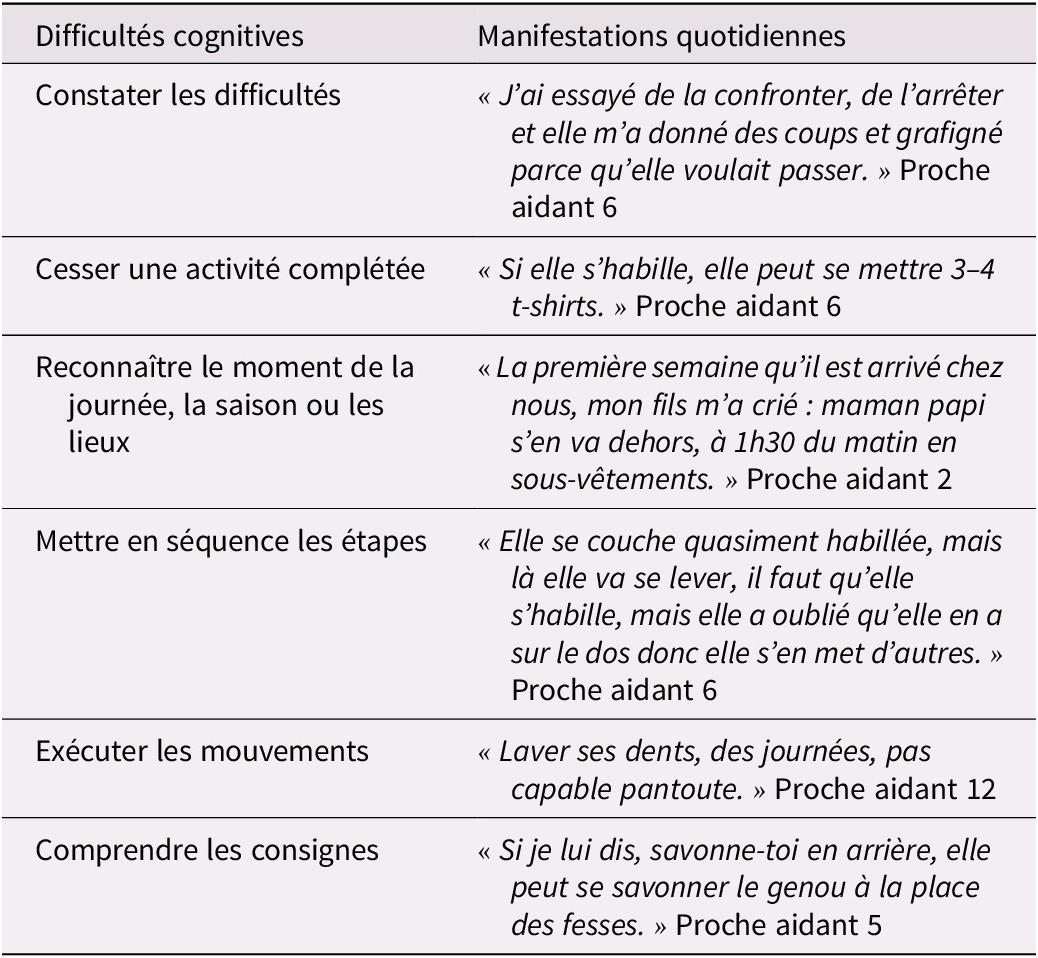

Outre la prise et la préparation des repas, les activités d’hygiène et d’habillage montrent également des besoins (tableau 2). Par exemple, l’incapacité de la personne vivant avec un TNCM à constater ses difficultés occasionne des réticences face aux soins. Lorsque les proches aidants les limitent dans leur désir d’accomplir elles-mêmes ces activités ou qu’elles sont confrontées par leurs proches à leurs difficultés, des comportements empreints de violence verbale ou physique, de colère et de méfiance peuvent survenir.

Tableau 2: Verbatim illustrant les manifestations quotidiennes associées à la préparation et à l’hygiène et à l’habillage en fonction des difficultés cognitives

Il est également constaté que les proches aidants perçoivent des besoins face à la difficulté de la personne vivant avec un TNCM à cesser une activité lorsque les stimuli présents favorisent sa poursuite. Par exemple, la vue de plusieurs stimuli identiques engendre une répétition inadéquate d’étapes de l’activité. Les difficultés à reconnaître le moment de la journée, la saison ou les lieux occasionnent parfois l’intervention des voisins ou des policiers et sont particulièrement anxiogènes, notamment la nuit, pour les proches aidants. À l’instar de l’alimentation, des difficultés à mettre en séquences les étapes d’une activité compliquent également l’habillage et l’hygiène. Par ailleurs, pour certains, la perte des automatismes pour la réalisation de mouvements simples devient un défi pour la réalisation d’activités quotidiennes simples.

Tout comme pour l’alimentation, pour certaines personnes vivant avec un TNCM, les consignes verbales deviennent difficiles à comprendre et ne soutiennent plus la réalisation des activités.

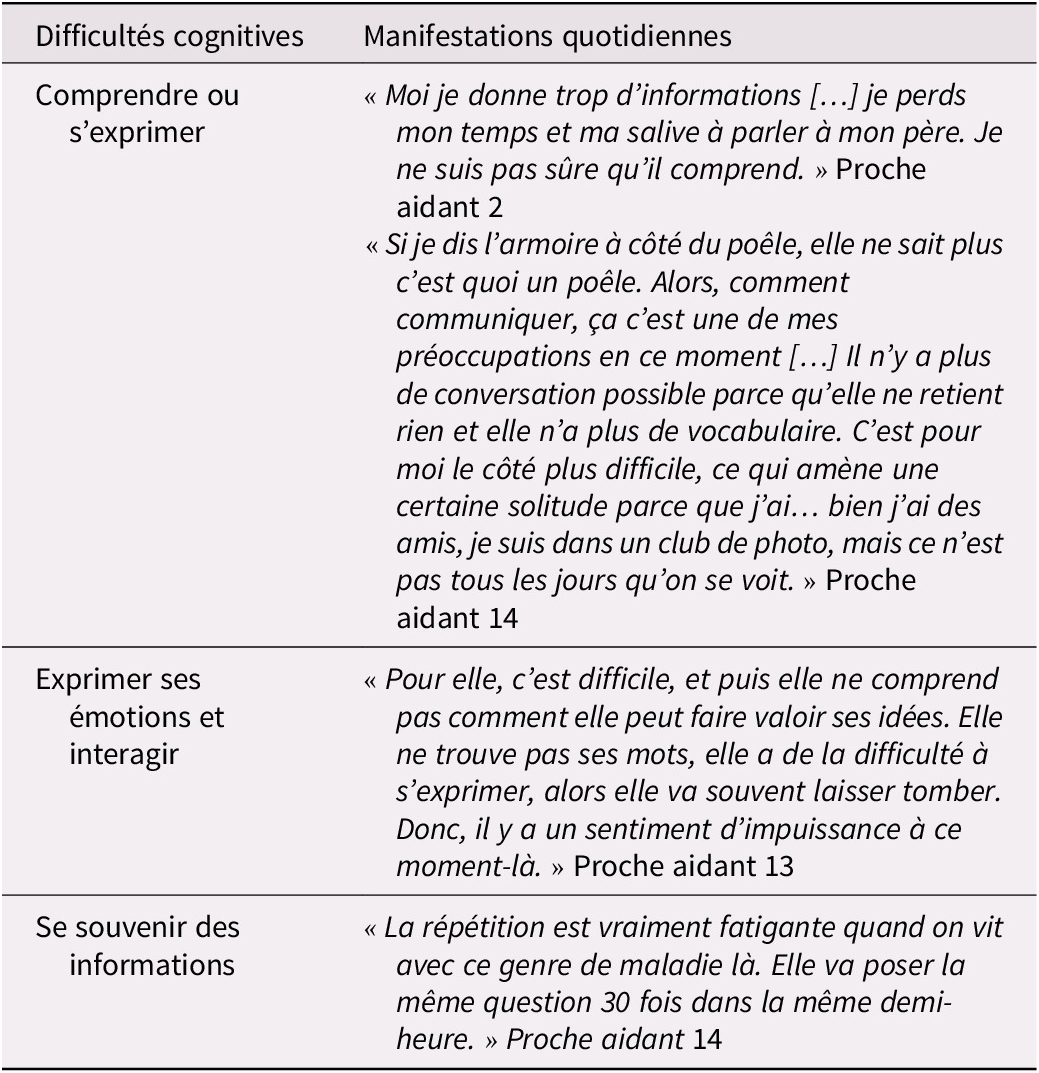

Des proches aidants relatent que la communication avec leur proche représente un défi. Tel qu’illustré au tableau 3, ils aimeraient être mieux compris par ceux qu’ils accompagnent et mieux les comprendre même si ceux-ci présentent des difficultés de compréhension ou d’expression. Les difficultés de communication limitent la réalisation d’activités lorsque, à défaut de méthodes optimisant l’apprentissage, le proche aidant donne uniquement des consignes verbales pour soutenir la réalisation. La difficulté à s’exprimer limite également les discussions, les interactions et l’expression des émotions.

Tableau 3: Verbatim illustrant les manifestations quotidiennes associées à la communication en fonction des difficultés cognitives

Enfin, la difficulté à se souvenir des réponses fournies aux questions qu’elle pose entraîne des échanges épuisant pour les proches.

Activités de la vie domestique (AVD)

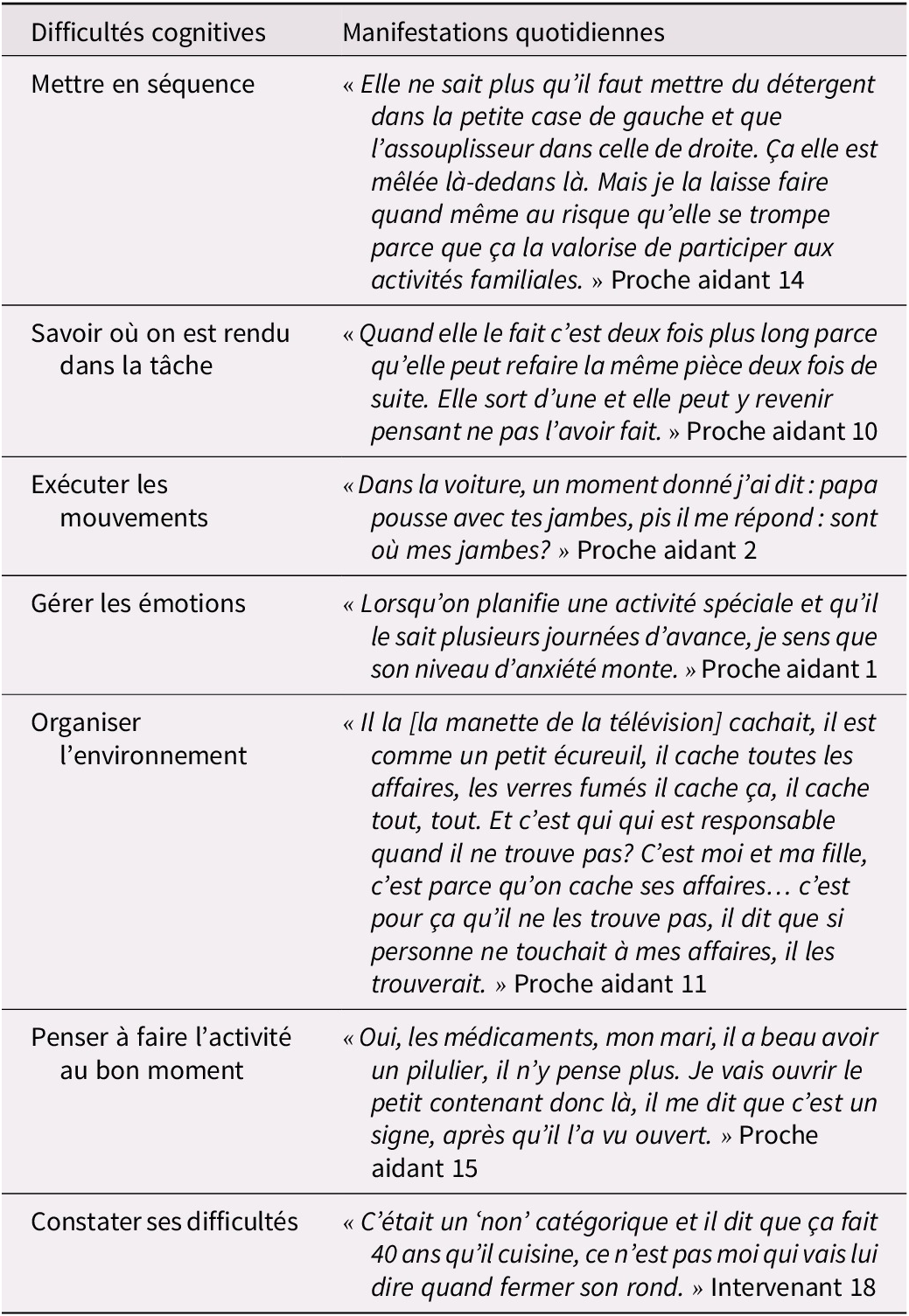

L’analyse des résultats tirés des entretiens montre que les AVD les plus affectées par les TNCM incluent l’entretien ménager, les déplacements, la gestion de l’horaire, la médication et la préparation de repas. En effet, plusieurs proches aidants rapportent un besoin de méthodes optimisant l’apprentissage face aux difficultés de séquences dans les activités, de répétition d’étapes en raison de l’oubli de les avoir déjà réalisées, de perte d’automatismes dans les mouvements ainsi que de difficultés à gérer les émotions, à organiser l’environnement pour réaliser l’activité ou à penser à faire une activité au bon moment (tableau 4). De plus, certaines personnes vivant avec un TNCM ne se souviennent plus où elles ont rangé les objets. Par ailleurs, la difficulté à gérer un horaire relatif de rendez-vous ou d’activités ponctuelles génère de l’anxiété chez certaines personnes vivant avec un TNCM et leurs proches aidants. Ces derniers anticipent les comportements difficiles qui en découlent parfois. Finalement, les proches aidants mentionnent que lors de la gestion de la médication, malgré les aides mnésiques usuelles, des oublis demeurent présents et nécessiteraient de faire l’objet de méthodes optimisant l’apprentissage.

Tableau 4: Verbatim illustrant les manifestations quotidiennes associées aux activités de la vie domestique en fonction des difficultés cognitives

La perception par la personne vivant avec un TNCM d’être capable de réaliser ses activités de manière indépendante constitue la principale cause de difficulté dans la collaboration entre le proche aidant et la personne vivant un TNCM et entraîne des refus de service, de soins ou de participation à une activité. Ainsi, les proches aidants rapportent un besoin de stratégies qui bonifieraient leur approche pour favoriser une meilleure collaboration. Ils mentionnent que leur approche, parfois trop directive ou impatiente, amène une confrontation qui résulte en général en un refus.

Méthodes optimisant l’apprentissage actuellement utilisées par les participants avec les personnes vivant avec un TNCM

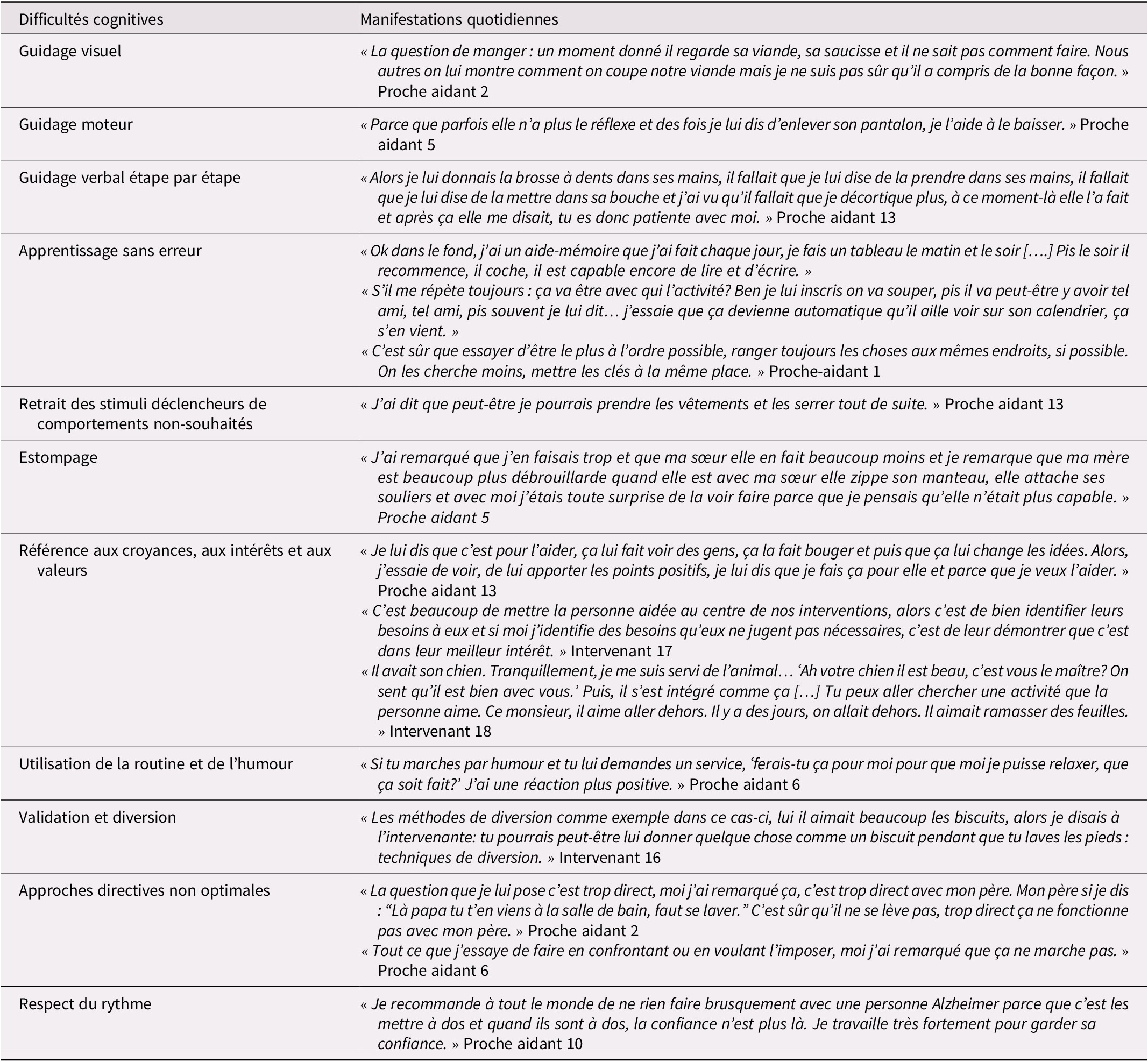

Des méthodes optimisant l’apprentissage sont employées spontanément par les proches aidants (tableau 5), mais une intervention leur permettant de comprendre les manifestations et l’application les méthodes optimisant l’apprentissage à leur situation spécifique étendrait leur utilisation aux situations pertinentes. Leur utilisation spontanée montre qu’il n’y a pas de défi majeur d’implantation. Bien que les proches aidants les décrivent peu, les intervenants et les professionnels en relatent quelques-unes, notamment l’estompage. Par ailleurs, le retrait de stimuli pouvant déclencher des comportements non souhaités est également utilisé par les proches aidants. La stratégie d’imitation est également parfois utilisée par certains proches aidants. D’autres proches aidants ont recours au guidage moteur ou visuel pour faciliter l’exécution des mouvements. Face aux difficultés dans l’enchaînement des séquences de mouvement, certains proches aidants segmentent les étapes de l’activité pour guider la personne à chacune d’elles afin d’en faciliter la réalisation. De plus, les participants rapportent certaines approches pouvant être combinées aux méthodes optimisant l’apprentissage pour favoriser la réalisation des activités, elles seront décrites à la section suivante.

Tableau 5: Verbatim illustrant les approches et les attitudes utilisées par les proches aidants de personnes vivant avec un TNCM

Approches et attitudes pouvant être combinées aux méthodes optimisant l’apprentissage

Des approches peuvent être combinées aux méthodes optimisant l’apprentissage pour en faciliter l’implantation. En effet, le recours aux valeurs de la personne et à l’humour, les approches de base en prévention des expressions comportementales des troubles neurocognitifs ainsi que la validation et la diversion sont parfois utilisés. Relier l’objectif de l’activité ou de l’aide apportée aux croyances et aux valeurs de la personne vivant avec un TNCM fait partie de ces approches qui favorisent l’implantation des méthodes optimisant l’apprentissage. Les intervenants et les proches aidants mentionnent l’importance des approches et des attitudes favorisant la collaboration. L’humour, le respect du rythme, le calme, la routine et les encouragements sont souvent rapportés comme des approches qui facilitent la collaboration et favorisent l’acquisition des méthodes optimisant l’apprentissage. Les intervenants mentionnent le besoin pour les proches aidants d’apprendre à prévenir les refus de services de soins ou de participer à des activités par l’offre de deux alternatives. Les proches aidants, tout comme les intervenants, utilisent principalement l’appel aux croyances et aux valeurs et le reflet des difficultés pour favoriser la collaboration et l’acceptation de l’aide. Ils constatent que leur approche a un effet sur la réalisation des activités par la personne vivant avec un TNCM. En effet, ils croient que référer à ses sentiments et à ses valeurs font partie des stratégies efficaces pour favoriser l’acceptation de l’aide. Pour leur part, les intervenants utilisent et encouragent la référence aux valeurs de sécurité et de maintien de l’autonomie pour amener les personnes vivant avec un TNCM à accepter l’aide. Les intervenants croient aussi qu’il importe d’encourager la participation des personnes vivant avec un TNCM aux activités de la vie quotidienne pour favoriser le maintien de leur autonomie et leur estime de soi. À la fois pour les proches aidants et les intervenants, l’acceptation de l’aide ou des services par une personne vivant avec un TNCM requiert un savoir-être du proche aidant reposant sur l’instauration d’une routine et l’humour afin de désamorcer des situations anxiogènes qui peuvent être générées par la proposition d’aide ou de services. Lors de situations problématiques, des proches aidants et des intervenants participants utilisent aussi la validation et la diversion. La validation consiste à reconnaître et verbaliser les émotions perçues chez la personne vivant avec un TNCM pour la rassurer et lui montrer qu’on la considère tandis que la diversion consiste à capter l’attention de celle-ci sur quelque chose d’agréable pour, par exemple, diminuer les pensées envahissantes. Selon eux, ces stratégies contribuent à préserver le lien de confiance avec la personne vivant avec un TNCM, ce lien facilitant le processus d’acceptation des soins et au respect de la dignité. Une meilleure compréhension de la maladie, la patience, la douceur et une certaine flexibilité dans les demandes faites au proche sont considérées comme des atouts pour favoriser la collaboration. Si une première tentative d’aide est refusée par la personne vivant avec un TNCM, les intervenants et un proche aidant attendent avant de reformuler la demande. Par ailleurs, certains proches aidants mentionnent que leurs approches et leurs attitudes ne favorisent parfois pas la collaboration avec la personne vivant avec un TNCM et qu’ils auraient besoin de formation pour mieux soutenir leur proche. Les stratégies utilisées par les intervenants pour faciliter l’acceptation des services reposent sur un report de la demande ou un changement d’interlocuteur face à un refus, l’utilisation d’un ton et d’un discours rassurants, un questionnement concernant la cause du refus, la diminution des sources de stimulation excessive, l’évitement de la confrontation directe et la consultation des proches aidants pour recueillir des informations sur les habitudes de vie des personnes vivant avec un TNCM. Certains intervenants mentionnent également l’utilisation des activités de la vie quotidienne pour faciliter l’acceptation des services.

La prise en compte des valeurs des personnes vivant avec un TNCM combinée aux méthodes optimisant l’apprentissage est essentielle. Pour certaines personnes, demander de l’aide représente un signe de faiblesse et la reconnaissance de leurs incapacités et l’expression d’un refus constitue un moyen d’affirmation. Pour un intervenant, les proches aidants prenant en charge la tâche à la place de la personne vivant avec un TNCM, alors que celle-ci est encore capable de la réaliser en tout ou en partie, peut nuire à l’acceptation des services. L’enjeu de rapidité d’exécution souvent en cause peut créer de la résistance de la part de la personne vivant avec un TNCM. Enfin, les intervenants perçoivent des besoins pour les proches aidants d’adapter leurs stratégies pour tenir compte de l’anxiété et de la méfiance envers les étrangers ressenties par les personnes vivant avec un TNCM, celles-ci étant fréquemment reliées à la peur d’une relocalisation en ressource d’hébergement.

Caractéristiques attendues par les proches aidants pour une formation sur l’application des méthodes optimisant l’apprentissage aux situations vécues

Les proches aidants et les intervenants souhaitent que l’enseignement des méthodes optimisant l’apprentissage puisse inclure à la fois du contenu théorique vulgarisé et des exemples concrets basés sur les situations problématiques vécues au quotidien.

Certains suggèrent une formule d’activités offertes à la carte en fonction des thématiques, sans devoir participer à l’ensemble des séances. De plus, les proches aidants et intervenants participants souhaiteraient recevoir un support écrit afin de pouvoir s’y référer ultérieurement. Certains facilitateurs à la participation à ces ateliers sont souhaités, tels que l’accès à un service de répit ou de transport pour s’y rendre. Plus encore, la participation à partir du domicile ou la possibilité que la personne vivant avec un TNCM dont ils prennent soin soit admise aux rencontres représentent des facilitateurs. Enfin, un proche aidant met en garde quant à l’approche de groupe. Il pense qu’il faut porter une attention particulière à ce qu’une telle approche n’induise pas un découragement par le témoignage d’autres proches aidants de personnes à un stade plus avancé de la maladie.

Bénéfices anticipés de la formation sur l’utilisation des méthodes optimisant l’apprentissage par les proches aidants

Selon les proches aidants et les intervenants, l’utilisation éventuelle de méthodes optimisant l’apprentissage aurait comme avantage de stimuler les capacités préservées et de diminuer l’ennui des personnes vivant avec un TNCM. Ceci permettrait également de diminuer la lourdeur de leur accompagnement en permettant l’exécution de tâches de façon sécuritaire.

La première [raison] ça serait pour me faciliter la vie un peu. (Proche aidant 12)

De plus, selon les proches aidants, les stratégies pourraient contribuer à une meilleure communication et à une augmentation de leur confiance personnelle par rapport à leurs propres compétences et habilités à interagir avec la personne vivant avec un TNCM.

Des fois, quand tu sais que tu as un truc pour te sortir d’une situation, et bien la situation te fait moins peur, moins peur d’affronter la situation parce que là tu sais que t’as un truc ou deux en banque, c’est rassurant. (Proche aidant 5)

Les proches aidants et les intervenants croient que l’apprentissage de nouvelles stratégies permettrait de diminuer leur anxiété, de maintenir le sentiment d’autonomie de la personne dont ils s’occupent et de diminuer l’occurrence de manifestations psycho-comportementales de la maladie. Ceci contribuerait à l’augmentation de la qualité de vie de la dyade et à la préservation de la relation entre le proche aidant et la personne vivant avec un TNCM.

C’est peut-être égoïste, mais ça va m’aider moi. Pour lui, ça va être moins… insultant. Parce qu’il n’est pas idiot, des fois, ça va lui faire de la peine. […] mais si j’ai des trucs ou des façons d’être, je suis sûre que ça va l’aider lui et l’ambiance va être meilleure. (Proche aidant 15)

La plupart des proches aidants et des intervenants pensent que l’implantation de méthodes optimisant l’apprentissage pourrait alléger l’accompagnement des personnes vivant avec un TNCM et potentiellement contribuer à la prévention de l’épuisement et à la prolongation du maintien à domicile. Ils pensent qu’ils pourraient éviter des pertes de temps inutiles et devenir plus efficaces lors de leurs interventions. Un proche aidant souligne sa motivation à contribuer au maintien de l’autonomie de la personne qu’il accompagne. De plus, un intervenant considère que l’utilisation de méthodes optimisant l’apprentissage par les proches aidants contribuerait à l’utilisation optimale des capacités préservées. Les intervenants font aussi remarquer qu’il n’y a pas de formations sur les méthodes optimisant l’apprentissage offertes aux proches aidants, et ce, même si plusieurs vivent des situations critiques, voire de crises, à la maison. Pour les intervenants, il importe donc de mieux outiller les proches aidants sur la compréhension des comportements afin qu’ils bénéficient d’alternatives à la médication.

On essaie de le travailler, mais c’est pour cela qu’à la base, ça va toujours rester ce que les proches aidants ont besoin, de comprendre les problématiques, et d’être compris aussi là-dedans parce que ce n’est pas facile pour eux. (Intervenant 17)

Discussion

S’inscrivant dans une perspective de recherche-action (Johnson & Martínez Guzmán, Reference Johnson and Martínez Guzmán2013), cette étude-pilote visait à identifier, en partenariat avec les proches aidants, les situations nécessitant des méthodes optimisant l’apprentissage afin de faciliter l’engagement de personnes vivant avec un TNCM dans des activités de la vie quotidienne. Elle avait plus spécifiquement comme objectifs de comprendre les difficultés impliquées dans ces situations, les méthodes utilisées par les proches aidants pour optimiser l’engagement des personnes vivant avec un TNCM dans leurs activités quotidiennes et les besoins de soutien pour l’application de ces méthodes. Enfin, elle visait également à identifier les caractéristiques attendues par les proches aidants pour une formation sur l’accompagnement à l’application des méthodes optimisant l’apprentissage aux situations spécifiques vécues.

À la suite de l’analyse des données issues des entretiens semi-dirigés menés auprès des proches aidants et des intervenants, les besoins identifiés pour les personnes vivant avec un TNCM touchent principalement la réalisation d’activités de la vie quotidienne et de la vie domestique. La préparation et la prise de repas, l’hygiène, l’habillage, la gestion de la médication et des rendez-vous, l’entretien ménager, la communication et les sorties sont notamment limitées par des difficultés à repérer ou à utiliser les objets, à mettre en séquences des étapes, à ne pas se laisser distraire par autre chose, à constater ses difficultés pour s’y adapter, à organiser leur environnement ou penser à faire une activité au bon moment. Les méthodes optimisant l’apprentissage actuellement utilisées par quelques proches aidants pour certaines activités sont l’estompage et, dans une moindre mesure, l’apprentissage sans erreur. Bien qu’essentielle aux apprentissages, la récupération espacée ne semble toutefois pas une méthode utilisée pour maintenir la participation aux activités de la vie quotidienne. Certaines approches (ex. diversion) ou attitudes (ex. encouragements) sont mises de l’avant avec ou sans l’utilisation des méthodes optimisant l’apprentissage pour favoriser la collaboration de la personne vivant avec un TNCM et la qualité de la relation entre le proche aidant et la personne dont il s’occupe. Ainsi, les proches aidants font souvent appel aux valeurs et aux croyances des personnes vivant avec un TNCM pour favoriser sa collaboration.

Bien que quelques proches aidants utilisent des méthodes optimisant l’apprentissage dans certaines situations, les participants expriment un besoin de soutien à leur opérationnalisation pour des activités de la vie quotidienne. Morrisby, Joosten, & Ciccarelli (Reference Morrisby, Joosten and Ciccarelli2019) avaient d’ailleurs identifié le soutien au maintien d’activités de la vie quotidienne pour les personnes vivant avec un TNCM et leur proche aidant comme un besoin essentiel. En effet, tel qu’illustré par les résultats de la présente étude, les difficultés, pour une même activité, par exemple l’habillage, peuvent se manifester de différentes façons. Cette variété dans les manifestations peut être expliquée par des difficultés cognitives différentes. Bien que des recommandations d’intervention soient fournies dans des documents d’organismes reconnus, elles n’aident pas à comprendre leur origine et à adapter les solutions en fonction des difficultés spécifiques. Par exemple, la méthode pour optimiser l’apprentissage pour aider une personne qui remet les mêmes vêtements jour après jour ne sera pas la même que pour une personne qui a de la difficulté à les enfiler ou pour une autre qui ne pense pas à s’habiller (Allen & Blue, Reference Allen, Blue and Katz1998). Afin d’identifier les solutions optimales pour un individu donné, il importe de comprendre les difficultés à l’origine des manifestations dans les activités (Dean & Wilcock, Reference Dean and Wilcock2012). Les travaux d’Amieva et al. (Reference Amieva, Robert, Grandoulier, Meillon, De Rotrou and Andrieu2016) ont d’ailleurs montré que les méthodes optimisant l’apprentissage sont efficaces auprès de la personne vivant avec un TNCM seulement si celle-ci profite d’une intervention individualisée. Une formation, soutenant l’application des méthodes optimisant l’apprentissage par les proches aidants en fonction des situations spécifiques rencontrées, s’avère donc nécessaire.

Des proches aidants favorisent le maintien de la réalisation d’activités de la personne vivant avec un TNCM en accompagnant ses gestes lors de difficultés importantes. Ce guidage moteur demeure plus efficace que le guidage visuel en présence de difficultés importantes (Weerakoon, Kahandawaarachchi, Dissanayake, Thilakasiri, & Shanthakumara, Reference Weerakoon, Kahandawaarachchi, Dissanayake, Thilakasiri and Shanthakumara2018). Par ailleurs, des proches aidants sont sensibles aux stimuli déclencheurs d’actions non souhaitées. Par exemple, ils retirent les vêtements sales dès qu’ils sont enlevés par la personne vivant avec un TNCM afin que celle-ci ne soit pas tentée de les remettre. Ces actions peuvent s’apparenter à de l’apprentissage sans erreur (Crowe & Gabriel, Reference Crowe and Gabriel2013) où le proche intervient de façon proactive avant le comportement problématique pour éviter qu’il s’automatise (Crowe & Gabriel, Reference Crowe and Gabriel2013). En effet, l’atteinte habituelle des processus de récupération explicite et le maintien des processus de récupération implicite favorisent la répétition des comportements réalisés, et ce, même s’ils font l’objet d’une correction verbale par la suite (Crowe & Gabriel, Reference Crowe and Gabriel2013). Les résultats de la présente étude montrent que même si quelques proches aidants utilisent parfois des méthodes optimisant l’apprentissage, ils ne les connaissent pas explicitement et ne peuvent ainsi pas entrevoir les possibilités d’application à d’autres activités. De plus, la croyance en l’impossibilité de faire de nouveaux apprentissages pour les personnes vivant avec un TNCM, perçue par certains proches aidants et intervenants, pourrait limiter l’utilisation des méthodes optimisant l’apprentissage, celles-ci reposant sur les capacités préservées. La formation devrait également agir sur les croyances des proches aidants à ce sujet. L’enseignement sur les méthodes optimisant l’apprentissage et leur application à des situations rencontrées viendrait ainsi pallier le fait que les interventions utilisées auprès des personnes vivant avec un TNCM sont majoritairement compensatoires (Nott et al., Reference Nott, Barden, Chapparo and Ranka2020). Ces interventions telles que la livraison de repas ou l’aide au bain, bien qu’aidantes pour le maintien à domicile, permettent rarement l’utilisation des capacités préservées chez la personne vivant avec un TNCM. Par ailleurs, la combinaison des méthodes optimisant l’apprentissage et de certaines aides externes, telles que les minuteries pour le four ou les piluliers électroniques, favoriserait l’utilisation des capacités préservées (Hildebrandt, Reference Hildebrandt2019). Enfin, ces stratégies permettraient le maintien de l’autonomie de la personne vivant avec un TNCM et pourraient contribuer à la diminution de l’anxiété de celles-ci et de leurs proches aidants.

Les participants rapportent l’utilisation par les proches aidants d’approches et attitudes favorables à une bonne collaboration avec la personne vivant avec un TNCM. Afin de faciliter l’acceptation des soins et faciliter la réalisation d’activités de la vie quotidienne, les proches aidants et les intervenants participants tentent souvent de convaincre la personne vivant avec un TNCM du bien-fondé de l’action ou font appel à ses valeurs et à ses croyances ou encore promettent des récompenses. De plus, les résultats obtenus montrent que des stratégies de diversion sont utilisées par les proches aidants, tout comme des stratégies qui s’apparentent à la validation, faisant appel à l’empathie et au reflet (Rey, Reference Rey2015). À l’inverse, certaines approches et attitudes sont rapportées par les participants comme étant nuisibles à la collaboration et donc à l’utilisation des méthodes optimisant l’apprentissage soutenant l’utilisation des capacités préservées. Ces difficultés relationnelles nuisent à la collaboration entre le proche aidant et la personne vivant avec un TNCM (Viscogliosi, Desrosiers, Belleville, Reference Viscogliosi, Desrosiers and Belleville2019). En effet, elles peuvent entraîner des conséquences néfastes incluant l’abus physique et psychologique, la négligence, les conflits avec le proche aidant et l’erreur médicamenteuse (Reinhard & Brassard, Reference Reinhard and Brassard2020). Rapportant être préoccupés par les difficultés de communication avec la personne dont ils prennent soin, les proches aidants nécessitent des stratégies pour mieux se faire comprendre et pour mieux transmettre leur message et ainsi contribuer à une meilleure qualité de vie des personnes vivant avec un TNCM (Lanzy, Burshnic, & Bourgeois, Reference Lanzy, Burshnic and Bourgeois2017). Puisque le maintien de la qualité de la relation est très important pour les proches aidants (Blieszner & Roberto, Reference Blieszner and Roberto2010; Morrisby et al., Reference Morrisby, Joosten and Ciccarelli2019), les participants à l’étude souhaitent obtenir des stratégies favorisant celle-ci.

Globalement, les participants pensent que les méthodes optimisant l’apprentissage adaptées pourraient améliorer la qualité de l’accompagnement de leur proche, entraînant ainsi une amélioration la qualité de vie de leur dyade. En outre, les proches aidants restreignent les sorties en public en raison de l’imprévisibilité des comportements de la personne vivant avec un TNCM pouvant être embarrassant et causer de l’anxiété tant pour la personne en perte d’autonomie que pour eux-mêmes, les privant ainsi d’une activité sociale. Or, le manque d’activités de la vie quotidienne affecte la qualité de vie et contribue au développement de comportements difficiles (Cohen-Mansfield, Dakheel-Ali, Marx, Thein, & Regier, Reference Cohen-Mansfield, Dakheel-Ali, Marx, Thein and Regier2015). Par ailleurs, l’étude de Yang, Ye, & Sun (Reference Yang, Ye and Sun2020) soutient le potentiel de la participation dans les activités de la vie quotidienne pour améliorer la qualité de vie des aînés vivant avec un TNCM ainsi que de leur proche aidant. De surcroît, cette étude souligne que l’engagement dans une activité de la vie quotidienne amène les proches aidants à vivre un sentiment d’accomplissement. Cependant, le manque d’engagement mène à un sentiment de frustration chez ceux-ci (Yang et al., Reference Yang, Ye and Sun2020). Ainsi, les méthodes optimisant l’apprentissage pourraient permettre de maintenir cet engagement dans les activités de la vie quotidienne. Par conséquent, l’implantation de méthodes optimisant l’apprentissage pourrait renforcer le sentiment de compétence des proches aidants et l’espoir que leur fardeau puisse être allégé s’ils obtiennent le soutien pour adapter les méthodes optimisant l’apprentissage aux situations spécifiques qu’ils vivent avec la personne vivant avec un TNCM.

Forces et limites

Les critères de scientificité (Corbière & Larivière, Reference Corbière and Larivière2014) soit la crédibilité, la transférabilité et la reproductibilité ont été pris en compte. Tout d’abord, la crédibilité est notamment assurée par l’adéquation entre l’objectif et la question de recherche, les critères d’inclusion et d’exclusion explicites ainsi que la co-construction d’une grille de codification avec des intervenants. Cependant, les personnes vivant avec un TNCM ne font pas l’objet d’entrevue pour recueillir leur perception, ce qui pourrait faire l’objet d’études futures. Bien qu’un biais de désirabilité sociale pourrait être possible, il est limité puisque les participants ont été informés qu’il n’y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse aux questions posées et que l’intervieweur a veillé à établir une relation de confiance. Bien que le nombre restreint de proches aidants ne provenant que d’une seule région du Québec pour ce projet-pilote ne vise pas la généralisation des résultats, l’échantillonnage par choix raisonné a permis une diversité dans les profils des proches aidants permettant la reproductibilité des résultats. L’étude répond également au critère de reproductibilité par sa méthode reconnue par la communauté scientifique ainsi que son application rigoureuse.

Recherches futures

Afin de mieux outiller les proches aidants et les intervenants pour qu’ils puissent soutenir la réalisation des activités de la vie quotidienne de la personne vivant avec un TNCM, une opérationnalisation des méthodes optimisant l’apprentissage en fonction des situations spécifiques fréquemment rencontrées est nécessaire. Une évaluation des effets de ce type d’intervention auprès des proches aidants et des personnes vivant avec un TNCM à court, à moyen et long terme serait nécessaire. Une étude s’intéressant aux conditions favorables à l’implantation de telles initiatives est également nécessaire afin de pouvoir l’implanter plus largement en santé et services sociaux dans le secteur public et communautaire.