Introduction

L’Église catholique du Québec se prononce clairement sur le mariage en mentionnant que celui-ci ne se résume pas uniquement à un sacrement. Tout en donnant les directives pour obtenir une annulation de mariage, son site Internet informe d’abord que le Code civil du Québec : « dit que le divorce dissout le mariage. » Alors qu’elle concède que l’État possède l’autorité civile d’octroyer des divorces, elle souligne qu’elle a conservé toute son autorité morale sur le sacrement. La section se termine toutefois avec cette précision : « quand l’Église déclare nul un mariage, il est à noter que cette décision n’a aucune conséquence au plan civil » Footnote 1 . Contrairement à un passé pas si lointain, l’Église catholique se voit désormais dans l’obligation de bien distinguer entre le mariage civil et le mariage religieux.

En effet, la distinction entre le mariage religieux et le mariage civil n’a pas toujours été aussi limpide que ce soit en matière de la loi ou au sein des communautés. Dès le début de la Nouvelle France, le mariage suivait les principes du droit canonique : seule la cour ecclésiastique pouvait annuler un mariage. Pour obtenir fin à leur union, les époux et épouses pouvaient faire valoir quatorze empêchements reconnus valides pour annulation : notamment l’interdit de consanguinité, le présumé défaut de liberté ou encore le défaut de conscience éclairée au moment du mariage. On pouvait bien sûr annuler un mariage si un des conjoints était encore légitimement uni à un autre époux ou épouse (bigamie). Christine Hudon, spécialiste de l’histoire religieuse et culturelle, soutient qu’au dix-neuvième siècle l’Église accordait peu d’annulation de mariage Footnote 2 . Toutefois, s’il était difficile de prouver défaut de conscience ou défaut de liberté, une preuve concrète, tel un mariage encore valide, facilitait l’annulation de l’union sacrée.

Pour sa part, la Coutume de Paris régissait l’union matrimoniale en imposant la communauté de biens entre les époux. Il existait seulement trois façons de mettre un terme à la communauté de biens : (1) le décès d’un des conjoints, (2) les tribunaux religieux pouvaient autoriser une séparation de corps, (3) tandis que les tribunaux civils traitaient de la séparation de biens Footnote 3 . Selon l’historienne Sylvie Savoie, qui a étudié les demandes de séparation de biens et de corps, l’État et l’Église avaient les mêmes buts, soit de protéger la stabilité de la famille. D’ailleurs, elle a trouvé qu’aux dix-septième et dix-huitième siècles, les tribunaux tant royaux que religieux ont rarement accordé de séparations, car celles-ci brisaient les propriétés et affaiblissaient l’ordre social Footnote 4 . Tout comme les demandes de séparation de biens et de corps permettent de sonder l’attitude sociale vis-à-vis le mariage Footnote 5 , l’analyse des procès de bigamie ouvre une autre fenêtre sur le mariage et éclaire sur le rôle des autorités civiles et religieuses. Le traitement des cas de bigamie nous renseigne donc sur l’interface entre le droit canonique et le droit civil- droit criminel.

Pour les neuf cas répertoriés au sein du régime français, les accusés ont dû s’expliquer devant les autorités tant civiles que religieuses Footnote 6 . Dans notre étude sur la bigamie au Québec des débuts du régime anglais (la première cause répertoriée date de 1826) à 1960, des quelques 385 cas relevés dans les archives judiciaires Footnote 7 , bien que les prêtres aient été présents pour attester de la validité d’un mariage lors d’une enquête préliminaire ou d’un procès, nous avons relevé seulement cinq causes où un prêtre a été le délateur. Lorsque ces derniers ont dénoncé un suspect, ils l’ont fait en dernier recours. Spécialiste de l’histoire du Québec, notamment sur les rapports entre l’État, la loi et la société, Donald Fyson explique que les autorités religieuses ont eu recours à partir des années 1820 tant à la justice pénale que civile pour des questions de dîmes et la suppression de vice Footnote 8 . Pour sa part, l’historien René Hardy a analysé près de 200 lettres en provenance de curés de différentes paroisses de la Mauricie. Il a illustré comment ces derniers n’ont pas hésité à s’adresser à Laurent Ubald Archibald Genest, greffier de la paix entre 1856 et 1907, pour régler toutes sortes de « problèmes ». Les questions de morale sexuelle occupaient le premier rang. Hardy argumente que le clergé « a pu compter sur l’appareil judiciaire pour renforcer l’influence dont il jouissait déjà dans son milieu » Footnote 9 . Notre recherche dans les archives judiciaires suggère que lorsqu’il était question de bigamie, les clercs se sont rarement tournés vers les tribunaux criminels. Dans son étude sur le mariage et la famille au temps de Papineau, le professeur Serge Gagnon s’est penché sur les dispenses de bans. Il soutient que l’Église catholique détenait un monopole à peu près absolu sur l’institution matrimoniale. Il souligne que bien que l’État ait cherché à accroître son contrôle sur l’institution matrimoniale, « l’Église-pouvoir » qui a pris forme au milieu du XIXe siècle, a déployé ses énergies « en vue d’imposer, par voie législative, la morale religieuse et le strict respect du mariage-sacrement » Footnote 10 . L’étude des lois civiles et criminelles traitant de mariage et de bigamie, ainsi que l’analyse quantitative et qualitative des causes portées devant les tribunaux criminels, viennent confirmer ce que Gagnon a argumenté. Les témoignages des prêtres délateurs indiquent que les prêtres et curés réglaient les cas de bigamie à l’interne. Il existe peu de statistiques pour comparer l’ampleur de l’offense et aucune pour mesurer l’incidence des couples bigames non poursuivis en justice. Annalee Lepp, dans sa recherche sur l’échec des mariages, a répertorié pour l’Ontario 278 cas uniquement pour la période de 1880 à 1920. Footnote 11 Le district judiciaire du nord de l’Alberta compte 111 causes entre 1892 et 1969. Nos recherches dans les archives judiciaires de la Nouvelle-Écosse ont permis de débusquer quatre vingt dix-sept causes pour la ville d’Halifax (1811-1956). Toutes proportions démographiques gardées, on constate le petit nombre de causes portées devant les tribunaux criminels québécois, huit pour le district juridique de Trois-Rivières, trente-sept pour celui de Sherbrooke, quarante et un pour l’Outaouais, quarante-cinq pour la juridiction criminelle de Québec et 254 pour celle de Montréal. Puisque les taux de bigamie sont si différents entre les différents districts criminels québécois, ainsi qu’entre ces derniers et ceux des autres provinces, nous sommes en droit de nous demander quels sont les mécanismes qui sont en cause pour que dans une région plus qu’une autre des bigames soient mis à jour? Le monopole sur les mariages qu’a continué d’exercer l’Église catholique au cours du dix-neuvième siècle et pendant les premières décennies du vingtième siècle explique en bonne partie le petit nombre de poursuites judiciaires.

La Loi

L’analyse des lois criminelles révèle que la bigamie a longtemps été considérée comme un crime grave. Le jurisconsulte parisien Guy du Rousseau de la Combe expliquait l’offense comme suit : « le crime d’avoir en même temps, de la part du mari, deux ou plusieurs femmes, par sacrement du mariage ou bénédiction nuptiale, et de la part de la femme, d’avoir deux ou plusieurs maris. Ce crime viole la foi du sacrement du mariage; et est un perpétuel adultère; il est très grave » Footnote 12 . Cette définition, qui réfère directement au « sacrement », tient plus du religieux que du civil. Dès 1764, la loi criminelle française laissait place aux lois criminelles anglaises Footnote 13 . Dans son recueil, Questions et réponses sur le droit criminel au Bas Canada (1814), Jean-François Perrault, protonotaire pour la Cour du banc du roi pour le district de Québec, expliquait que « si une personne, dans l’étendue des États du Roi en Angleterre et dans la Principauté de Gales, étant mariée, se remarie, le premier conjoint étant en vie, ce sera félonie, et le coupable subira la mort comme dans le cas de félonie ». Il précisait qu’il existait des exceptions : pour ceux dont l’absence du conjoint durait sept années consécutives, pour ceux qui avaient obtenu une annulation de la cour ecclésiastique ou encore pour ceux dont le mariage avait été consacré alors qu’ils étaient mineurs Footnote 14 . La loi restait donc dans le religieux en conférant le pouvoir absolu de dissoudre les unions à la cour ecclésiastique. Près de trente ans plus tard, le juriste canadien Jacques Crémazie traduisait les lois anglaises et reprenait les mêmes cas d’exception Footnote 15 . Il précisait toutefois que « le crime de bigamie est une félonie avec bénéfice du clergé ». L’expression « avec bénéfice du clergé » ne confirme pas à elle seule le pouvoir légitime qu’exerçait encore l’Église sur l’institution du mariage. Le philosophe et juriste britannique, Jeremy Bentham, qui prônait la séparation de l’Église et de l’État, expliquait avec un humour savoureux qu’on avait recours à la félonie sans bénéfices de clergé pour tous les laïcs tandis que la félonie avec bénéfices de clergé se résumait à une exemption dans les lois criminelles. Les gens d’église avaient ainsi accès à une voie de contournement, soit celle d’être jugés par des gens d’église plutôt que par des profanes. Bentham terminait sa section sur les deux types de félonie avec une condamnation sans équivoque : « On a introduit dans la Loi des désordres et des vices que rien ne peut guérir qu’une révision générale. C’est un voile des ténèbres qui a couvert toute la jurisprudence, un jargon obscur, une habitude de sophistiquer la raison, une difficulté d’expliquer la Loi, telle qu’on court sans cesse le risque des méprises » Footnote 16 . Les bénéficiaires de ce privilège ont évolué dans le temps : au début uniquement réservé aux clercs tonsurés, il en est venu à être appliqué à quiconque était capable de passer un test de lecture (passage de la Bible) Footnote 17 . Dans les faits, l’ajout de l’expression « avec bénéfice du clergé » s’est traduit par un assouplissement des peines qu’on pouvait imposer aux bigames.

Une incursion du côté du Code Civil du Bas Canada annoté (1879) démontre à quel point les concepts civils et religieux du mariage restaient liés Footnote 18 . Plusieurs des articles, que ce soit en matière de l’acte de mariage, de la cérémonie ou du mariage lui-même, confèrent une grande autorité à l’Église. Par exemple, dans l’article 57, même si on utilise un vocabulaire « civil » avec la mention de « fonctionnaire chargé de célébrer le mariage » (au lieu de parler uniquement de prêtre ou de ministre du culte), il n’en demeure pas moins que les publications de bans sont requises pour valider un mariage. L’article 130 confirme que les églises ont la charge de publier lesdits bans. D’autres articles statuent sur les limites des tribunaux civils quant au mariage et réaffirment la préséance ecclésiastique. L’article 115 signale l’âge minimum pour les époux. Il n’y a pas de mention de l’Église dans l’article même, mais la note de jurisprudence souligne pourtant que « Le mariage dans l’Église catholique romaine est un sacrement ainsi qu’un lien spirituel et religieux sur lequel la Cour supérieure n’a aucune juridiction. Selon nos lois, le mariage civil n’existe pas, la loi donne uniquement l’effet civil au mariage religieux célébré par les ministres ordonnés et autorisés à garder les registres de mariage ». Deux articles plus loin, la jurisprudence va encore plus loin : « dans une action en nullité de mariage entre deux catholiques fondée sur l’empêchement d’impuissance, le tribunal civil ne peut pas prononcer la nullité du mariage avant qu’un décret de l’autorité ecclésiastique ait préalablement déclaré nul le sacrement ». Le Code a cimenté d’importants pouvoirs que l’Église possédait. Enfin, l’hégémonie du droit canonique s’exprime à l’article 185, où il est réitéré : « le mariage ne se dissout que par la mort naturelle de l’un des conjoints; tant qu’ils vivent l’un et l’autre, il est indissoluble » Footnote 19 . Pour les ultramontains cette suprématie de l’Église était tout à fait naturelle.

Le Code civil et la législation criminelle relèvent de paliers différents de gouvernement mais il reste qu’ils traitent tous deux du mariage. Alors que le Code civil entérinait l’autorité de l’Église en matière de mariage, les lois criminelles se distançaient de la tradition chrétienne. En effet, en 1858, A Collection of Some of the Most Useful Ordinances in Force in Lower Canada Relating to Criminal Law and to the Duties of Magistrates, énumérant les cas d’exception pour la bigamie, parlait plutôt de « divorce » et de « cour de juridiction compétente ». La version française de 1886 des Statuts révisés du Canada reprenait des termes analogues alors qu’elle expliquait les défenses possibles Footnote 20 . Le Code criminel de 1892 a récupéré les mêmes mots dans ses exceptions, mais il a privilégié des définitions complètement dépouillées de connotation religieuse :

Est qualifié de bigamie :

-

(a) L’acte d’une personne qui, étant mariée, passe par les formalités d’un mariage avec une autre personne en quelque partie du monde que ce soit; ou

-

(b) L’acte d’une personne qui passe par les formalités d’un mariage en quelque partie du monde que ce soit avec une autre personne qu’elle sait être mariée;

-

(c) L’acte d’une personne qui passe par les formalités d’un mariage simultanément ou le même jour. Footnote 21

Alors même que le Code civil de la province consolidait l’influence de l’Église catholique sur les mariages, la formulation de la loi criminelle canadienne sur la bigamie s’assurait de définir l’offense de bigamie sans faire référence à la religion. Dès la fin du dix-neuvième siècle, les juristes canadiens concevaient la bigamie comme une attaque envers l’État, envers sa capacité de réglementer les unions entre hommes et femmes. Ainsi, si dans l’énoncé (a), il y a duperie de la part d’un conjoint envers l’autre, dans (b) les époux trompent ensemble l’État. Pour (c), il faut y voir un refus de légitimer les unions polygames. On constate donc que même si le Code civil a consolidé le pouvoir des élites religieuses quant au mariage, simultanément le Code criminel a limité cette même influence lorsqu’il a défini ce crime contre les droits conjugaux. L’État voyait dans le mariage bien plus qu’une façon de règlementer la morale sexuelle. Il faut voir que le mariage garantissait la légitimité des filiations et évitait la dispersion des héritages, d’où l’importance de s’assurer qu’il soit légitime. Le mariage assurait également une certaine protection aux épouses et enfants puisque le mari avait la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille.

Tout comme les autorités civiles et criminelles s’inquiétaient des transgressions au mariage monogame, Gagnon explique comment les autorités religieuses ont pris soin de limiter l’occurrence de mariages bigames. Il souligne que la liberté de contracter un mariage était parfois limitée par la présomption de bigamie Footnote 22 . La paroisse même servait de structure sociale pour prévenir la bigamie. La publication des bans sollicitait la contribution des paroissiens, qui avaient le devoir d’informer les autorités religieuses s’ils croyaient qu’il existait un empêchement à l’union sacrée des futurs conjoints. Il fut un temps où la loi criminelle prévoyait de punir sévèrement les prêtres qui célébraient un mariage sans que les bans aient été dument publiés ou sans avoir obtenu la dispense des bans de la personne en charge Footnote 23 . Les ministres du culte devaient se protéger et s’assurer que les parties étaient en règle. Les prêtres ne se limitaient donc pas à la publication des bans, spécialement s’ils avaient affaire à des «étrangers », en témoigne l’histoire de Maria Geirola. En 1921, le Père Casgrain a refusé d’unir Maria Geirola à Mauro Maringo (Marenger) avant d’avoir dument complété une enquête sur leur passé italien. Trop pressé, le jeune couple a demandé à un autre prêtre de les unir. N’ayant rien trouvé dans le passé de Maringo, cet autre prêtre catholique a donné sa bénédiction nuptiale. En examinant uniquement les antécédents de Maringo, le prêtre a révélé le fait qu’il concevait que seuls les hommes pouvaient commettre le crime de bigamie. Père Casgrain était plus diligent, et il a également enquêté sur le passé de Maria. Il a découvert qu’elle avait un mari légitime en Italie, et il a dénoncé cette dernière à la justice civile. Si, dans l’esprit de Maria, l’océan qui la séparait de son mari légitime avait rompu les liens qui l’unissaient à Bisso Dario, le prêtre catholique ne l’entendait pas de la sorte, bien qu’il ait été le seul à penser ainsi. Le couple Geirola-Maringo vivait dans la paroisse italienne de Notre-Dame du Mont Carmel, mais personne dans la communauté n’a voulu (ou n’a pu) témoigner que Maria avait un mari légitime en Italie. Ainsi, Maria ne s’est pas retrouvée derrière les barreaux. Peut-être que sa communauté protégeait la jeune femme puisque son premier mari était un « ivrogne et un bon à rien » Footnote 24 . Dans une petite paroisse italienne où le catholicisme régnait et les divorces étaient inimaginables, traverser l’océan s’avérait possiblement le seul moyen de couper les liens qui unissaient pour la vie un couple marié.

Il est de mise d’ouvrir ici une parenthèse sur la différence entre les bigames femmes et les bigames hommes. Les tribunaux, en imposant des peines plus légères, et les médias, en présentant de nombreuses bigames d’abord et avant tout comme des victimes, ont reconnu que ces femmes ne menaçaient pas la société de la même façon que les hommes bigames. Les femmes et les enfants souffraient plus des indiscrétions des maris et des pères qui engendraient des enfants illégitimes et laissaient mère et progéniture démunies.

Nul doute qu’avant la libéralisation des lois sur le divorce (1968), il était compliqué de dissoudre une union conjugale malheureuse au Québec. Les parties mécontentes pouvaient demander une annulation à la cour ecclésiastique ou, s’ils en avaient les moyens, ils pouvaient présenter une pétition au Parlement à Ottawa Footnote 25 . Constance Backhouse, spécialiste en histoire légale, mentionne que ce manque d’option a forcé plus d’un à traverser la frontière américaine pour obtenir un divorce Footnote 26 . C’est justement parce que les processus pour l’obtention d’un divorce ou l’annulation d’une union étaient difficiles que l’on aurait pu s’attendre à un plus grand nombre de poursuites criminelles de bigamie au Québec. Toutes proportions gardées, il y a peu de causes portées devant les tribunaux. Les quelques cas de bigamie dénoncés par les prêtres ainsi que l’analyse quantitative des autres causes laissent entendre que l’Église catholique a continué de régir presque seule l’institution du mariage tout au long du dix-neuvième siècle et pendant les six premières décennies du vingtième. Si certains bigames ont réussi à déjouer les autorités religieuses et civiles, d’autres ont été démasqués par leurs victimes. La plupart des dénonciateurs sont ceux-là même affectés par le mariage bigame, le premier époux ou la première épouse, le conjoint ou la conjointe illégitime ou encore un membre de la parenté des époux.

Les causes au quantitatif

D’emblée, on constate que relativement peu de causes de bigamie ont été portées devant les tribunaux criminels du Québec. On remarque également que la plupart des causes (71%) sont survenues à Montréal. L’écart entre la population des différentes villes n’explique pas à lui seul le fait que la plupart des procès de bigamie aient eu lieu à Montréal, ni le fait qu’au cours de deux siècles et demi d’existence, le district de Trois-Rivières ait vu seulement huit causes alors que Sherbrooke et la région de l’Outaouais comptent respectivement trente-sept et quarante et un cas. Fyson a démontré comment les facteurs locaux ont joué un rôle important dans l’explication des motifs des poursuites pénales Footnote 27 . Montréal, grande ville avec ses églises protestantes, a attiré les éventuels bigames. Par exemple, neuf bigames catholiques ont choisi de se marier chez les Protestants en secondes noces. Selon Gagnon, les élites religieuses craignaient justement que les fidèles aillent se marier chez les Protestants si elles n’accordaient pas des dispenses de bans. Pour expliquer la situation particulière de Trois-Rivières, on reconnaîtra la grande religiosité de l’évêché Footnote 28 , et comme Hardy le mentionnait, le clergé a su s’appuyer sur la menace du recours en justice pour mettre au pas les éventuels délinquants Footnote 29 . Ainsi, la Cour du banc de la reine à Trois-Rivières entendra la première des huit causes seulement en 1891.

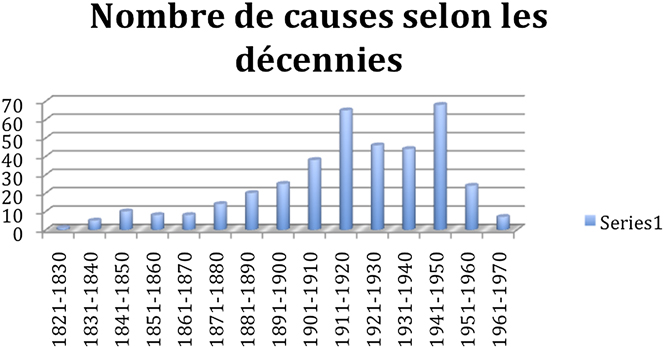

Le tableau des causes selon les décennies (figure 1) illustre que très peu de causes ont été entendues au XIXe siècle. On s’aperçoit également que la plupart des offenses ont été détectées lors des deux grandes guerres. Il faut y voir plus d’opportunités de commettre la bigamie, que ce soit à cause de mariages hâtifs, de soldats en transit, de femmes laissées seules. Au delà des structures religieuses de régulation, en temps de guerre, la surveillance accrue de la population et l’accès aux pensions de soldats ont pu servir d’outils pour identifier les bigames Footnote 30 . Par exemple, le détective Charles Forget, de l’escouade de la moralité de la ville de Montréal, nommé par la suite officier de liaison, a dénoncé entre 1942 et 1950 vingt individus qu’il suspectait de bigamie.

Figure 1 Causes de bigamie par décennie de 1821 à 1970. Les deux pointes correspondent aux guerres mondiales.

Des 254 causes pour la région de Montréal, nous avons pu identifier l’appartenance religieuse de 198 bigames. Cent vingt-six, soit soixante-trois pour cent, sont Catholiques, trente-neuf Anglicans, dix-sept Juifs et seize de différentes confessions protestantes. Considérant qu’au Québec la grande majorité des mariages ont été célébrés selon les rites catholiques, on s’aperçoit que peu de mariages catholiques ont été contestés devant les tribunaux criminels. On peut y voir que les structures de régulation, la publication des bans et les enquêtes des curés fonctionnaient bien pour prévenir la bigamie, ou encore que les bigames qui ont réussi à déjoué le système ont continué de vivre paisiblement sans jamais être détectés.

Les causes au qualitatif

S’il était clair pour les autorités religieuses que le mariage était avant tout un sacrement, pour le commun des mortels, le mariage avait plus d’un sens, en fait foi une phrase énoncée lors de la dénonciation de Geneviève Lareau. En 1853, trois hommes parents avec le mari « illégitime » de Lareau la prévenaient de rester loin de ce dernier. Un mois plus tard, le couple refusait de se séparer et continuait de vivre sous le même toit. Le trio formula alors une plainte officielle stipulant : « Elle [Lareau] vit comme cela dans l’union la plus illicite et la plus opposée tant à la religion qu’à la loi prescrite dans tous les lieux civilisés ». Vraisemblablement, il n’était pas suffisant de se référer à la loi civile, les trois hommes mentionnaient aussi la religion, témoignant ainsi de la fluidité du concept matrimonial.

Le procès de Geneviève Lareau révèle que l’Église catholique n’a pas toujours eu le dernier mot en ce qui concerne le mariage. Bien que l’accusation ait réussi à semer le doute sur la situation du couple, que le 28 avril 1853 Lareau ait débuté un séjour en prison qui s’est étalé sur huit jours et qu’au mois d’octobre suivant, elle y soit retournée jusqu’à ce que deux hommes aient témoigné en sa faveur, à la toute fin, Lareau est sortie gagnante. Michel Fournier, un fermier de la région qui avait fourni la caution, a dit de Lareau qu’elle « se comportait comme une femme honnête, industrieuse, vertueuse, sans aucun blâme quant à son caractère ». Il ajouta que « vers janvier ou février 1835, ce nommé Séguin laissa et abandonna sa femme, ladite Lareau, laissa la province emmenant une fille du nom de Lucie Lussier, reconnue comme une fille d’une mauvaise conduite et notoirement débauchée ». Finalement, Fournier prit soin de préciser que près de trois ans après le départ de Séguin, les paroissiens avaient entendu et croyaient que ce dernier était mort lors d’un accident de travail. Un autre témoin, Joseph Gauthier, a corroboré la déclaration de Fournier Footnote 31 . En comparant le caractère vertueux de Lareau à celui de celle qui avait volé le cœur du mari légitime, Fournier a montré qu’il croyait qu’une épouse respectable, victime d’un mari scélérat, ne pouvait être coupable du crime dont on l’accusait.

Le procès de Geneviève Lareau ne s’éternisa pas, le juge l’acquitta avant même que la défense n’ait eu le temps de faire son plaidoyer. Après tout, la loi de l’époque spécifiait clairement que les deux mariages devaient être prouvés. Le registre de la paroisse St-Luc indiquait que Geneviève Lareau avait épousé Joseph Séguin le 18 janvier 1816, mais il était bien plus difficile d’obtenir la preuve du mariage supposément enregistré aux États-Unis. Sans compter que le droit criminel comprenait des exceptions telle que l’absence continue de l’autre conjoint pour une durée de sept ans. Geneviève Lareau avait épousé Antoine Rocque neuf ans après que Séguin l’eut abandonnée. M. Fournier avait aussi spécifié que les gens croyaient que Joseph Séguin était mort. Finalement, bien que la Couronne ait décidé de continuer la poursuite, il reste que la loi de l’époque stipulait que si le deuxième mariage était célébré à l’extérieur de l’Empire, la Couronne n’avait pas l’autorité de poursuivre un bigame. Acquittée, Geneviève Lareau a eu raison du trio qui l’avait accusée de contrevenir aux lois civiles et aux lois religieuses. Il est intéressant de noter que ni le premier mari, ni le second n’ont témoigné contre Lareau. Si la parenté de M. Rocque s’opposait à l’union du duo, les deux amoureux semblaient avoir leur propre conception du mariage.

Le discours des prêtres catholiques témoignant dans les procès de bigamie démontre que les instances religieuses n’avaient point de doute quant à la nature du mariage et de leur souveraineté morale sur l’institution. Par exemple, en 1858, lorsque le jeune Joseph Honoré Leblanc revint des États-Unis marié à sa cousine Lucie Tardif, l’évêque leur ordonna de se séparer. À contrecœur, le jeune couple obéit. Pensant bien qu’il était en droit de se remarier, Leblanc prit pour épouse Eliza Petit-Gabin. Le dossier judiciaire n’indique pas qui a dénoncé le jeune couple, mais deux ans après leur union, soit en 1860, Joseph Honoré Leblanc est accusé de bigamie. Le prêtre qui avait célébré les deuxièmes noces écrivit à la justice pour s’expliquer: « Je savais qu’il avait déjà été marié, mais comme il était parent au 4e degré, l’évêque lui aurait permis de contracter un second mariage. Il n’a jamais caché l’existence de sa première épouse. Selon l’Église catholique le premier mariage était sans valeur. » Ce prêtre concevait donc que l’intervention de l’évêque suffisait pour annuler le mariage. Pourtant, Leblanc a subi un procès et malgré les bons mots du curé, il a été trouvé coupable et condamné à purger une peine de vingt et un mois Footnote 32 . Ce cas montre que l’Église ne jouissait pas nécessairement d’une autorité absolue en 1860. Mais était-ce l’exception à la règle?

En 1870, le Montreal Star soutint qu’un prêtre catholique avait fait du zèle en dénonçant la bigamie d’une jeune femme respectable. En l’an 1858, âgée de dix-neuf ans, Philomène Déry devint la femme légitime de Charles Verreau après une célébration à l’église catholique de Château-Richer. L’union ne dura pas longtemps. La jeune femme attendit presqu’une décennie pour se marier à nouveau. Philomène Déry passa par les formalités du mariage avec Edmond Labrecque au mois de novembre 1866 à l’église de Notre-Dame, sur l’île de Montréal. Lors de son interrogatoire, Philomène Déry avoua qu’elle avait quitté Charles Verreau après cinq mois de vie conjugale parce qu’il abusait d’elle, menaçant de la tuer et de mettre le feu à la maison pour se débarrasser d’elle. Elle a aussi indiqué qu’elle pensait que son mari était mort. Pourtant, sur le certificat de son second mariage, elle s’est identifiée comme une célibataire plutôt que comme une veuve. (Se trouvant à Montréal, à plus de trois cent kilomètres de son village natal, Philomène Déry pouvait se décrire comme elle le voulait.) Les journaux de Montréal ont mentionné le cas. Certains ont peint le premier mari comme un fripon Footnote 33 . Le Star a même diabolisé le mari légitime, écrivant avec mépris : « Verreau était un des spécimens de gens des plus crapuleux de cette ville » et a qualifié péjorativement de « catholique romain » le prêtre qui avait dénoncé la jeune femme Footnote 34 .

Malgré l’appui des journaux et de son époux illégitime (M. Labrecque n’a pas témoigné contre sa « femme ») le juge a condamné Philomène Déry à cinq mois de travail forcé. Du point de vue de l’Église catholique et vraisemblablement de la cour, même si le mari légitime était un vaurien, cela ne justifiait pas la bigamie. Pourtant, Philomène Déry et Charles Labrecque vivaient ensemble depuis déjà quatre ans sans que personne n’informe les autorités Footnote 35 . Ils avaient même donné naissance à un enfant. L’anonymat de la grande ville y était certainement pour quelque chose.

En 1895 dans la ville de Hull, un jeune couple voulut se marier hâtivement. La jeune Amanda Labelle et le franco américain Camille Dubois sont tombés rapidement amoureux. Ils ont contacté un curé catholique pour qu’il les marie, mais comme ce dernier voulut retarder l’union afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’empêchement, le jeune homme insista auprès de sa belle pour se marier devant un pasteur anglican. Le lendemain même de leur mariage, le curé qui avait refusé de les unir annonça à Mlle Labelle qu’il avait la preuve que son nouvel époux était marié depuis dix ans et qu’il était père de trois enfants. Le tribunal ecclésiastique d’Ottawa invalida aussitôt le mariage d’Amanda Labelle, sans pour autant que M. Dubois ne soit inquiété ni même condamné Footnote 36 . Selon l’auteur d’Histoires de cœur insolites Raymond Ouimet, l’église locale serait intervenue pour étouffer l’affaire Footnote 37 . Ce cas illustre qu’au tournant du siècle, l’Église catholique au Québec continuait d’exercer son autorité quant aux mariages. Comme M. Dubois fut relâché, il semblerait que les tribunaux criminels ne partageaient pas l’avis du tribunal ecclésiastique d’Ottawa.

Toujours à la même époque, le Père Dagenais, curé de la paroisse rurale de Fort Coulonge, fut moins efficace que le prêtre qui dénonça Philomène Déry ou ceux-là qui réglèrent l’affaire Camille Dubois. Le Curé Dagenais tenta d’abord d’utiliser son autorité paroissiale pour briser une union qui contrevenait à la moralité catholique. En mars 1908, il demanda au couple Lafrenière/Leclair de signer une déclaration selon laquelle ils s’engageaient à se séparer : « Nous déclarons solennellement et jurons que nous nous séparerons l’un de l’autre et ne vivrons jamais ensemble dans les circonstances présentes et reconnaissons que notre résolution présente sera lue dans l’Église pour mettre fin au grand scandale que nous avons causé jusqu’ici; en outre nous reconnaissons que notre prêtre de paroisse ou son successeur laisseront la loi prendre son plein cours s’ils s’aperçoivent que nous recommençons à vivre ensemble ou si nous avons des relations » Footnote 38 . L’existence d’une telle déclaration prouve que l’Église catholique cherchait d’abord à traiter elle-même les cas de bigamie. Le prêtre a eu recours aux tribunaux laïcs seulement quand sa propre solution n’a pas fonctionné. Harriet Leclair (Amyot) et Charles Lafrenière ne pouvant apparemment pas se passer l’un de l’autre, le Curé Dagenais les a tous deux dénoncés à la justice civile en juillet 1909. Il a accusé M. Lafrenière de s’être rendu coupable de bigamie lorsqu’il avait pris pour épouse la veuve Leclair alors que sa femme légitime, Joséphine Maheux, vivait toujours. Et il a accusé Harriet Leclair d’avoir marié Charles Lafrenière malgré le fait qu’elle sache que son épouse légitime était vivante. Le Curé Dagenais n’a pas réussi à faire taire le scandale puisque le Juge Weir a demandé au jury d’acquitter le couple.

L’union de M. Lafrenière et de Mme Leclair pouvait bien choquer Dagenais. La femme légitime de Lafrenière n’était pas en mesure de défendre ses intérêts puisqu’elle était internée dans un asile en Ontario. C’est probablement parce que cela faisait plus d’une décennie qu’elle y était que Charles Lafrenière s’est senti libre de trouver une nouvelle conjointe. Il devait avoir compris qu’il n’y avait pas de possibilité qu’ils partageraient à nouveau leur vie. La veuve Leclair y trouvait aussi son compte puisqu’elle avait la charge des enfants issus de son premier mariage en plus de ceux de son défunt mari qu’il avait eu en première noce. D’autant plus qu’après avoir « légitimé » leur union en 1906, le couple a ajouté à leur famille recomposée une fille en 1909 et un fils en 1911. Footnote 39 Finalement, lorsque l’épouse légitime de Lafrenière est décédée, le duo est passé par les formalités du mariage une autre fois à Fort Coulonge en 1911 Footnote 40 . Le besoin de sanctifier leur union par un mariage légitime indique à quel point le sacrement comptait pour les gens et servait d’approbation sociale de la relation. Le mariage légitimait la progéniture et calmait les inquiétudes du clergé local.

Même si le Curé Dagenais n’avait pas réussi à tirer un verdict de culpabilité pour le couple Lafrenière/Leclair, il a su les éloigner l’un de l’autre pour un temps puisque M. Lafrenière a passé près d’un an en prison en attendant son procès. Longtemps les curés des paroisses du Québec ont joui d’une influence indéniable. En février 1915, le Père Cyrille Samson de la paroisse St-Anselme demandait au Procureur général d’intervenir auprès du couple Dumais (Demers)-Carrier qui, selon lui, causait un scandale :

Au point de vue religieux, il n’y a pas de doute qu’il n’y a pas mariage et que les époux ont encouru l’excommunication par communication « in divinis » avec l’hérétique. Mais le cas de bigamie est-il bien de ceux qui sont passibles des rigueurs de la loi? Si oui, je compte que vous ferez arrêter au plus tôt ladite femme. Le scandale est terrible pour une population comme celle de nos bonnes paroisses. Je compte sur vous, parce qu’on m’a conseillé de m’adresser à vous pour redresser ces torts faits à la société par ces gens sans foi et mœurs. Footnote 41

Comme le couple avait pris soin de se marier chez les Protestants, le Père Samson ne pouvait pas vraiment les accuser de bigamie, car ce nouveau mariage n’était pas reconnu par l’Église catholique. Les propos du prêtre illustrent bien le double statut du mariage au sein de la société québécoise. De son point de vue religieux, il n’y avait aucune union reconnue, mais d’une position civile, il y avait bel et bien eu mariage. Le prêtre a réclamé l’aide du magistrat car ses propres recours (menaces d’excommunication) ne servaient à rien. Contrairement au Père Dagenais, le vicaire Samson ne semblait pas être au courant que la loi criminelle permettait d’appréhender et Mme Dumais et M. Carrier. En effet, une fois que M. Carrier fut mis au courant de la situation conjugale d’Exilda Dumais, le prêtre s’attendait à se qu’il se sépare. De plein gré, M. Carrier a pourtant choisi de rester avec sa nouvelle épouse. Quatre mois après que le vicaire Samson ait averti le Procureur général, le mari légitime, Edouard Boutin, a déposé une plainte contre M. Carrier et son épouse. Le Juge Langelier a toutefois renvoyé les deux causes, probablement parce qu’Exilda avait obtenu un divorce Footnote 42 . Les efforts du vicaire ne furent donc pas récompensés.

Le prêtre oblat Isidore Evain, missionnaire à Rouyn-Noranda, sollicita aussi l’aide de la justice laïque. Il écrivit au Procureur général au sujet du second mariage de Polydore Larivière : « Lequel cas de bigamie est aujourd’hui connu de toute la population du district et fait un grand scandale – pour avoir les preuves en main, j’ai conjuré déjà le coupable de quitter le pays et de se séparer de cette récente femme, laquelle est une indienne. Il a refusé. » Les propos du missionnaire jettent la lumière sur la position de l’Église. Le Père Evain mentionne qu’il a demandé à M. Larivière de quitter le pays, comme si l’exil suffisait pour rectifier la situation ou pour punir le responsable. C’est seulement parce que M. Larivière ne voulut pas suivre ses directives que le prêtre se décida à faire appel à la justice terrestre. Convaincu de sa cause, il donna des indications très précises pour aider à l’arrestation, suggérant même de mentir : « Ledit Larivière a une terre qu’il veut vendre – prétextez l’achat de sa terre. Le détective devra absolument tenir mon nom secret et ne le mentionner à personne ». Presqu’un an après avoir commencé son échange épistolaire avec le Procureur, le prêtre se fit plus insistant : « Je reçois encore des plaintes venant de cette région, surpris qu’ils sont de voir le scandale se perpétuer ». Il souligna que son détective « est prêt à aller arrêter le coupable et n’attend que les ordres du département de justice, avec un prêt de $100 pour couvrir les frais de déplacement et le reste ». Polydore dit Paul Larivière, un fermier de l’Ontario, avait pris pour femme Caroline Ayot en novembre 1888. Ils ont eu six enfants. Après avoir abandonné sa famille, il décida en août 1912 de se marier à une autochtone du Temiscamingue, Anne Andakewan, devant un prêtre catholique. Bien que le prêtre Evain ait sonné l’alarme en 1918, ce n’est que le 30 octobre 1920 que M. Larivière subit son enquête préliminaire. Le juge Marin du comté de Pontiac le trouva ensuite coupable et lui imposa une peine de deux ans Footnote 43 . Laisser ses enfants et sa femme dans de piètres conditions méritait une sentence au pénitencier.

Il semble d’ailleurs que les tribunaux aient tenu compte des victimes lors de la condamnation des coupables. Par exemple, lors du procès du bigame Davis, le juge a imposé une peine de trois ans et a semoncé le prévenu : « Vous êtes le père de neuf enfants et grand-père, mais vous vous êtes fait passer pour un homme célibataire. Vous êtes entré dans la maison d’une belle jeune femme et vous avez commis un crime contre le foyer et la morale publique » Footnote 44 . De même, en 1942, tout en condamnant à deux ans de pénitencier un accusé, le juge a déclaré : « Je n’ai pas la moindre sympathie pour vous Allard. Vous avez abandonné votre femme avec un enfant et vous avez apporté que de la misère à la femme que vous venez de marier. Je vais vous donner une leçon » Footnote 45 .

En 1919, le Curé Labelle a aussi écrit au Procureur général pour lui faire part d’un scandale de bigamie, mais en vain. Ses propos exposent son impuissance et sa frustration :

Je viens attirer votre attention sur un cas bien extraordinaire de l’administration de la justice dans le district de Hull. Un nommé Ferdinand Cusson a été arrêté pour bigamie. Il a comparu pour l’enquête préliminaire devant Monsieur le Magistrat Goyette. Après l’enquête, ledit Cusson a été relâché sous caution, au grand scandale de toute la région, et voici ce qui scandalise tout le monde : les cautionnements ne valent pas la moitié du montant garanti. Mais ce qu’il y a de plus louche et qui provoque l’indignation publique, c’est que le juge ait relâché le bigame, qui est revenu vivre maritalement avec sa concubine, et ce en attendant les prochaines assises. L’honneur et la morale publique réclament protection, et c’est de vous, Monsieur le Procureur Général, que nous l’attendons. Footnote 46

On sent bien ici l’impuissance du prêtre à faire respecter le dogme catholique aux fidèles récalcitrants, cette même impuissance qui le pousse à se tourner vers le pouvoir de l’État pour faire taire le scandale de bigamie. Nous n’avons pas retracé de Ferdinand Cusson en prison. Cependant, il est intéressant de noter que Ferdinand Cusson s’est marié avec Lida Biron-Léon à la paroisse de St-Paul (Aylmer) le 24 juillet 1911. En 1919, son fils, Ferdinand Albert, fut baptisé dans la même paroisse où le père s’était marié. Les parrain et marraine n’étaient nul autre que les grands-parents paternels (Ferdinand Cusson et Mathilde Graveline). Par contre la mère du jeune Ferdinand se nommait Emily Louisa Wooden. Nous n’avons pas trouvé preuve de mariage entre Ferdinand et Emily Louisa. La cour criminelle ne pouvait donc pas condamner Cusson pour bigamie. En 1921, le couple Cusson-Wooden baptisa leur fille, à la même paroisse, et lui donna comme marraine et parrain sa tante paternelle. Est-ce que la famille Cusson acceptait que l’un des siens vive conjugalement avec une femme autre que son épouse légitime? D’ailleurs, qu’est-il advenu de la conjointe légitime, Lida Léon? En 1922, nous la retrouvons comme épouse sur le certificat de décès de Ferdinand Cusson. Loin de nous éclairer sur les mentalités de l’époque, l’incursion généalogique embrouille l’idée que l’on peut se faire du mariage et de la vie de couple. Que nous apprend ce cas sur l’évolution des mentalités? Une union légitime brisée pour un moment, une autre alliance formée et acceptée par la famille, et pourtant sur le certificat de décès on retrouve le nom de l’épouse légale. Le mariage ne s’efface pas par des erreurs de parcours.

S’il est difficile de pénétrer les mentalités à partir de ces informations, il n’en reste pas moins que les causes impliquant des prêtres délateurs indiquent que ces derniers ont eu recours à la justice laïque uniquement parce qu’ils n’avaient pas réussi d’eux-mêmes à faire disparaître le scandale. L’analyse de leur témoignage prouve qu’ils ont d’abord cherché à régler le problème de l’intérieur. Si nous avions eu accès aux jugements, nous aurions pu faire une analyse du discours. Malheureusement, les dossiers judiciaires sont souvent bien minces lorsqu’ils existent. Quant à la couverture dans les journaux, à part une mention ici et là, il n’y a pas d’envoûtement. Nous nous replions donc sur l’issue du procès. D’une part, l’acquittement de certains des accusés vient ébranler l’idée de la suprématie de l’Église catholique ; d’autre part, il faut tenir compte du peu de causes dénoncées par les autorités religieuses. La situation particulière du diocèse de Trois-Rivières, un évêché reconnu pour sa religiosité, confirme que l’Église catholique québécoise exerçait un contrôle quasi total sur le mariage. Les fouilles dans les archives judiciaires ont permis de débusquer uniquement huit cas de bigamie portés devant les tribunaux de la juridiction criminelle de Trois-Rivières. Le nombre restreint de cas pour ce district criminel fait ressortir le grand pouvoir qu’exerçaient les prêtres et autres curés sur leur troupeau Footnote 47 .

Ainsi, le premier cas de bigamie est survenu en 1891 quand Charles Métivier s’est vu accusé au Banc de la Reine parce qu’il s’était marié en 1890 avec Édouardine Gendron alors qu’il était toujours uni à Marie Lacroix. Comme beaucoup de bigames, insatisfait de son premier choix, M. Métivier avait simplement quitté Marie Lacroix et ne s’était pas préoccupé d’obtenir une annulation de mariage ou un divorce. En provenance des États-Unis, probablement avait-il cru pouvoir s’en tirer à bon compte. Il s’avéra que Mme Lacroix découvrit que son mari s’était remarié et écrivit une lettre pour aviser les autorités. Elle n’instruisit pas la police ni même un magistrat du tribunal, mais bel et bien un prêtre en spécifiant : « On ne mène pas la religion catholique comme ça » Footnote 48 , et en soulignant de ce fait que M. Métivier commettait une offense, d’abord et avant tout, envers l’Église catholique. Pour sa défense, M. Métivier argua qu’il avait crû bon d’écrire à l’évêque dès qu’il avait pris connaissance que sa première femme était toujours vivante. On constate dans cette défense l’importance qu’il accordait à l’Église catholique et la déférence qu’il éprouvait envers ses représentants. Il affirma également que c’était sous l’impulsion de sa deuxième femme qu’il s’était marié à nouveau. L’accusé proclamait haut et fort que s’il devait vivre sans sa deuxième femme, il préférait vivre seul plutôt que de reprendre les liens du mariage avec sa « misérable Marie ». Lors de son témoignage sous serment, un prêtre local admit que la femme légitime de Métivier était une vaurienne de la pire espèce, ce qui a dû jouer en faveur du délinquant. Le dossier ne mentionne pas si M. Métivier a été reconnu coupable, mais il est fait mention qu’il est retourné auprès de sa seconde femme. Bien qu’originaire de Trois-Rivières, Charles Métivier s’était marié la deuxième fois aux États-Unis. Ainsi, comme pour Geneviève Lareau, la Cour du Banc de la reine n’avait pas l’autorité de le poursuivre.

Un autre des bigames a marié une jeune femme originaire de Trois-Rivières, mais ils ont célébré leur union à la paroisse St-Henri sur l’île de Montréal en 1892. Âgé de vingt-et-un ans, Auguste Le Conte, alias Louis Dubreuil, alias Pierre Gustave Cante, homme à tout faire (laboureur, mécanicien, musicien, artisan, dans la marine militaire) quitta la France pour immigrer au Canada. Il ne perdit pas de temps pour se trouver une femme et épousa Marie Bouchard, une jeune fille de Portneuf. Il n’était probablement pas satisfait de ce choix hâtif d’épouse puisque moins de deux ans plus tard, il épousa Celina Bernaquez de qui il eut deux enfants. À son procès en 1897, M. Cante plaida non coupable, prétextant que Marie Bouchard avait marié en 1890 non pas lui, mais son frère. Lorsque ceci ne convainc personne, il se ravisa pour dire cette fois qu’il avait quitté Bouchard parce qu’elle était « une femme bonne à rien faire ». Soupçonnant que cela ne suffirait pas à lui rendre sa liberté, il insinua qu’il s’agissait d’une prostituée et ajouta même qu’il avait entendu dire qu’elle était morte. Pour clore le tout, il admit qu’elle était déjà mariée à l’époque, ce qui sous-entendait que l’union qu’il avait contractée avec elle n’était pas valide. Rien dans ce témoignage n’impressionna les juges, qui l’envoyèrent en prison pour une durée de trois ans Footnote 49 . De sa déclaration on peut retirer les éléments clé d’une défense contre bigamie. Les attaques sur la vertu de la conjointe pouvaient dans certains cas toucher quelques points et réduire la sentence du bigame. M. Cante prétendit aussi qu’il la croyait morte, et y ajouta que son premier mariage n’était pas valide puisque la femme en question était déjà mariée. Il reste que l’offense de M. Cante était plus grave que celle de M. Métivier, car il avait trompé deux honnêtes femmes et, ce faisant, avait contribué à la naissance de deux enfants illégitimes. Le juge n’a pas mentionné la question de l’héritage, mais il faut comprendre que si le mariage n’était pas reconnu, les enfants issus de ce mariage n’étaient pas protégés.

Pour l’État, l’illégitimité constituait un obstacle de taille dans la quête pour la stabilité familiale. Un article du Globe de 1910 dépeint bien la pensée de l’époque : « Le crime de bigamie est un des plus malicieux et démoralisant qu’une canaille sans principes puisse commettre. Le mariage ne donne aucun statut juridique à l’épouse, qui, alors exposée à la perte de sa position sociale, élimine ses chances de sécuriser l’avantage d’un mariage valide, occasionnant des complications quant à la légitimité d’enfants et compliquant la transmission de propriété » Footnote 50 . Même si la loi impliquait que le mariage bigame était nul et non avenu, Celina Bernaquez, la femme illégitime de M. Cante, fit une demande d’annulation de mariage en 1905 auprès du diocèse de Montréal, afin de pouvoir se marier à Edmond Guénette, remettant la religion sur le devant de la scène.

Contrairement aux autres districts judiciaires, Trois-Rivières n’assista pas pendant les années de la Grande Guerre à une augmentation significative de cas traitant de bigamie. La cour de Trois-Rivières ne confronta le prochain accusé qu’en 1923 Footnote 51 . Le Nouvelliste, le quotidien local, nota qu’il s’agissait du premier cas pour la localité du Cap-de-la-Madeleine, qui faisait partie du district judiciaire de Trois-Rivières de même que de son diocèse. Le journaliste rapportait la complexité du cas vu la difficulté de l’accusé à s’exprimer en français, soulignant ainsi le fait que le tribunal avait affaire à un étranger Footnote 52 .

Trifone Petcoff, vingt-huit ans et Bulgare d’origine, s’installa au Cap-de-la-Madeleine en 1919 Footnote 53 . Tout comme M. Cante, il prit rapidement une femme, une jeune fille de seize ans, Rose Anna Laganière, qui devint madame Petcoff. Par la suite, des membres du clergé entendirent dire qu’il avait conservé une femme dans son pays d’origine, et sans plus tarder, ils annulèrent le mariage le 9 juin 1921, sans même posséder de preuves tangibles. C’est un prêtre qui aurait alors informé Rose Anna de la présence d’une autre femme en Bulgarie. C’est aussi un prêtre qui lui conseilla de demander une annulation de mariage auprès du diocèse, ce qui lui permit d’épouser un certain M. Barrière en juin 1922. L’affaire aurait pu s’arrêter là, sinon que M. Petcoff n’a pas voulu lâcher prise et a réussi à regagner le cœur de sa femme. Au mois d’août 1923, visiblement découragé, le Curé Ephrem Fusey écrivait au Procureur général :

Depuis juillet 1922, il (Petcoff) vit en concubinage avec cette femme. Il a la protection de la loi civile, puisque son mariage de novembre 1919 n’est pas cassé devant le civil. C’est un grand scandale dans la paroisse et dans toute la ville du Cap. Et comme un scandale en engendre souvent un autre, Barrière est parti depuis trois mois avec sa belle-sœur pour une place inconnue. Je pourrais vous citer d’autres scandales découlant du premier, mais je m’arrête et vous demande au nom de la Sainte morale et de tout droit divin, naturel et ecclésiastique que la Couronne arrête immédiatement ce bigame, le maintienne en prison en exigeant un fort cautionnement jusqu’au prochain terme de la cour criminelle.

Les termes de la requête du prêtre illustrent non seulement l’impuissance qu’il ressentait, mais sa conception du mariage. Il brandit : « la Sainte morale, le droit divin, naturel et ecclésiastique », et il se plaint que la loi criminelle n’ait pas emboîté le pas. Le curé pouvait bien traiter de bigame M. Petcoff, mais ici la seule bigame était Mme Laganière, puisque selon les propos mêmes du prêtre, son mariage avec M. Petcoff était toujours valide aux yeux de l’État : un autre cas qui témoigne de la fluidité du concept matrimonial. L’Église et l’État entretenaient une conception différente, et il semblerait que l’État avait préséance puisque M. Petcoff est resté en liberté malgré les accusations des prêtres. Le Curé Fusey a dénoncé à nouveau le « bigame » lorsqu’il a reçu les papiers bulgares exigés par le pouvoir civil. Une fois de plus, il faisait état de grand scandale.

Pourtant, le journal local n’a pas dépeint l’homme comme un dangereux étranger. Bien au contraire, un charmant portrait avait été tracé de ce « grand et beau Bulgare », suggérant que M. Petcoff pourrait s’en tirer. Alors que le premier paragraphe fournissait de sobres détails concernant le cas, dans le deuxième paragraphe on mettait l’accent sur le regard doux et attentionné que portait l’accusé sur sa fille, une belle enfant blonde âgée d’à peine trois ans qui jouait sur les genoux de son père peu de temps avant que le procès ne débute Footnote 54 . Puis, l’auteur des lignes du journal énumérait les preuves dont disposait la Couronne. Comme l’interprète traduisait différents certificats de mariage et de baptême, l’accusé l’interrompit sur le champ pour clarifier le fait que ces papiers concernaient son frère et non lui. Tout dans l’article du Nouvelliste penchait en faveur du Bulgare, qui, selon l’auteur, était une innocente victime prise au piège par son propre frère. Il est donc surprenant d’apprendre que le Juge Lacoursière trouva l’accusé coupable au mois de septembre 1923 et le condamna à deux ans de pénitencier Footnote 55 . D’autant plus que sa jeune ex-épouse alors âgée de vingt ans avait fourni à la cour un témoignage favorable à son premier mari, jurant sous serment qu’elle lui avait demandé, avant de se marier, s’il avait déjà été marié dans son pays d’origine, ce à quoi il avait répondu par la négative et ceci devant le même frère qui l’accusait à présent de bigamie.

Heureusement pour le jeune couple, M. Petcoff alla en appel et gagna sa cause. Le Juge Howard souligna :

Les preuves exigées par notre loi n’ont pas été faites concernant le premier mariage. J’apprécie la déclaration de l’éminent magistrat qui s’est trouvé convaincu par les évidences de la culpabilité de l’accusé. Ce qui ne surprend pas puisque c’est la première impression qui ressort lors de l’étude du dossier. Cependant, les évidences qui convainquent un, apportant moralement une certitude au sujet du cas, peuvent tomber à plat lorsqu’on exige d’elles qu’elles soient des preuves légales, de quoi, je crois, il est question ici. Pour ces raisons, l’appel doit être retenu et la condamnation de l’accusé de même que la peine imposée doivent être annulées et mises de côté pour qu’il soit acquitté de l’infraction dont il est accusé et il est recommandé que la Couronne paie les frais engagés par le requérant devant les deux tribunaux. Footnote 56

Le Curé Fusey perdait ainsi la bataille. Si la jeune femme s’était pliée dans un premier temps aux exigences de l’Église en demandant une annulation de mariage et ensuite en épousant un Québécois de souche, lorsque son mari est parti avec sa propre sœur, elle est retournée à son premier amour et a ignoré les conseils de ses guides spirituels. Le « succès » initial du Curé Fusey atteste de l’influence que les clercs continuaient d’exercer à Trois-Rivières. Le cas illustre aussi qu’ici le droit pénal a eu raison du droit canonique.

Le tribunal de Trois-Rivières accusa possiblement son premier et unique bigame local en 1929. Au lieu d’utiliser un entête générique tel que « bigamie », le journal choisissait « Laplante aux assises de la cour criminelle » Footnote 57 . Le juge Lacoursière condamna à purger deux ans de sentence au pénitencier de Montréal cet ingénieur de cinquante ans de Shawinigan. Puisque l’accusé plaida coupable à l’accusation de bigamie, aucun témoin ne fut requis Footnote 58 .

Les deux derniers cas sont survenus dans les années 1930 et ont impliqué deux femmes bigames. Ernestine Robin et Bernadette Conway alias Marie Claire Mathieu ont comparu respectivement en 1936 et 1937. Malheureusement, les deux dossiers n’ont pas survécu à la destruction systématique qu’ont connue les archives judiciaires au cours des années 1980. Une recherche généalogique a toutefois ouvert une fenêtre sur la triste histoire d’Ernestine Robin. À l’âge tendre de quatorze ans, à St-François de la Rivière du Sud, Ernestine Robin est mariée à Elzéar Robin (vingt ans), le cousin de son père de même que le neveu de sa mère. Sans entrer dans les détails de leur arbre généalogique, il faut noter que cette alliance était de type endogame pouvant facilement être annulée en raison de la consanguinité ou du très jeune âge de l’épouse. Ernestine donna naissance à six enfants entre 1912 et 1920, et en 1921 elle vivait toujours avec Elzéar à St-François de Montmagny avec deux de leurs enfants, des garçons âgés de six et un an. On la perd de vue jusqu’à ce qu’elle refasse surface le 2 septembre 1932 alors qu’elle marie le veuf Joseph Harnois à l’église anglicane St-James et quatre jours plus tard à l’église catholique Ste-Marguerite de Cortone. Le mariage prit fin trois ans plus tard lorsqu’un juge la condamna à six mois d’emprisonnement pour cause de bigamie. Le dossier fait mention du témoignage des deux maris lors de son procès, Elzéar Robin faisant toute la route de Montmagny à Shawinigan. Il s’y trouvait également cinq autres témoins dont le prêtre Chamberlain, un curé de Trois-Rivières qui fut le premier à témoigner Footnote 59 . On ne sait ce qui a bien pu offenser les autorités judiciaires pour qu’en pleine période de dépression elles décident d’entamer des poursuites. Est-il possible que le mari illégitime ait dénoncé sa « femme » pour ne pas avoir à en prendre soin? Footnote 60 Ou encore, est-ce que son mari légitime l’a cherchée et puis une fois retrouvée l’a traînée devant les tribunaux? Le manque d’information ne nous permet pas de tirer de conclusions. Par contre, nous savons qu’Ernestine est passée à nouveau par les formalités du mariage en 1946. Peut-on y voir un refus de rester célibataire, ou alors une propension à tomber amoureuse? Pour réellement pénétrer les mentalités de l’époque quant à l’attitude des citoyens vis-à-vis le mariage il faudrait avoir accès à leur témoignage.

Conclusion

Nous avons constaté que dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle le Code civil a consolidé le pouvoir de l’Église catholique quant aux mariages, mais que le Code Criminel de 1892 a en quelques sortes limité la domination du clergé en rejetant toute référence à la religion dans sa définition de l’offense de bigamie. Quelques causes étudiées révèlent que le droit pénal a fait fi du droit canonique (Leblanc, Dubois, Lafrenière/Leclair, Dumais/Carrier, Petcoff). Pourtant, tout comme le démontre Gagnon dans son étude des demandes de dispenses de bans, l’analyse des causes de bigamie entendues au cours des dix-neuvième et vingtième siècles montre que les élites ecclésiastiques ont quand même gardé main mise sur l’institution sacrée, en témoignent le nombre bien limité de prêtres qui s’adressent au système de justice, le peu de causes de bigamie portées devant les tribunaux criminels, ainsi que les témoignages des prêtres lors des procès. Mais c’est la comparaison des taux de bigamie d’une région à l’autre (voire Trois-Rivières et Montréal) ou des provinces entre elles qui nous laisse comprendre qu’il y avait des mécanismes locaux pour empêcher qu’il y ait bigamie. La publication des bans et les enquêtes élaborées des curés ont certainement servi d’obstacle aux éventuels bigames, explication soutenue du fait que le district de Trois-Rivières, reconnu pour sa grande religiosité, n’a entendu que huit causes de bigamie. Lorsqu’une personne parvenait à déjouer les autorités, ce sont ses victimes mêmes qui dans la plupart des cas la dénonçait. Il y a aussi eu, particulièrement à Montréal, l’escouade de la moralité publique qui s’est dotée de moyens pour identifier des bigames.

Lorsqu’on considère la variable du genre, on réalise que dans l’esprit de la loi l’homme bigame commettait une offense plus importante que la femme bigame. (Larivière, Allard, Davis, Cante). Le mariage protégeait épouse et enfants car le mari avait la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille, et un mariage illégitime invalidait cette « garantie ». Cet aspect du mariage explique pourquoi il importait aux femmes de se marier (Geirola, Lareau, Robin, Déry, Gendron). Il est bien difficile de pénétrer les mentalités de l’époque par l’entremise des cas de bigamie puisque nous avons très rarement eu accès aux témoignages des bigames ou à celui de leurs victimes. Il n’en demeure pas moins qu’on comprend la forte pression que ressentaient ces personnes de repasser par les formalités du mariage ou de s’afficher en temps que couple marié (Cusson). Tout au long de la période étudiée, le mariage a légitimisé la vie en couple.

Finalement notons que même si les prêtres concevaient qu’ils avaient une autorité hégémonique sur le mariage, les magistrats en entendaient autrement. Sur le plan individuel, même si le mariage ne se limitait pas à un sacrement, faisant référence à la fois à la loi pénale et à la loi canonique, on constate que les personnes reconnues comme coupables, lorsqu’elles ont pu se remarier à l’église, l’ont fait dans certains cas (Robin, Bernaquez, Lafrenière/Leclair). Au delà de l’interface droit canonique/droit civil, comprenons que, dans la pratique, le mariage est resté une institution importante.